|

Lors des études aux cycles supérieurs, une multitude d’opportunités sont offertes aux étudiants. Une (forte) pression de participation à diverses activités académiques mène les étudiant.e.s à s’impliquer notamment dans le milieu universitaire ou dans le milieu de la pratique et à collaborer au sein de plusieurs projets de recherche en tant qu’assistant.e.s de recherche. L’assistanat de recherche est certes une belle façon de développer ses aptitudes et compétences en tant que chercheur.e, mais cette tâche ne doit pas prendre toute la place au détriment de l’avancement des études de l’étudiant.e. Souhaitant regrouper nos expériences en tant qu’assistant.e.s de recherche, nous avons présenté une conférence prenant la forme d’un petit guide de survie relatif à l’assistanat de recherche*. Les discussions qui ont suivi la conférence laissent croire qu’une attention doit être accordée à cette thématique et c’est pourquoi nous souhaitons, à travers cet écrit, aborder une réflexion s’articulant autour de quatre questions. Pourquoi «assister la recherche»? Avant même de se questionner sur l’arrimage des tâches d’assistanat de recherche et celles liées à son propre projet de recherche, il importe de souligner la pertinence d’être assistant.e de recherche. Nous soulevons trois avantages à l’assistanat de recherche: 1. Permet de former à la recherche, par la recherche (Conseil supérieur de l’éducation [CSE], 2010) Certaines connaissances, compétences et aptitudes liées à la recherche sont peu (ou pas!) abordées au sein des cours et activités formalisées par les programmes universitaires. Les différentes tâches d’assistanat et les rencontres d’équipe permettent une initiation à la recherche scientifique et le développement de l’esprit critique. Par exemple, cela contribue à notre compréhension des différentes tâches qui incombent aux professeur.e.s. 2. Donne accès à une formation variée (CSE, 2010) La variété des tâches associées à l’assistanat de recherche permet de développer la connaissance de cadre théorique divers, des compétences méthodologiques et des compétences d’analyse qui débordent du cadre du projet de recherche de l’étudiant.e et qui permettent son avancement. De plus, différentes opportunités découlent de l’assistanat de recherche comme des publications, des communications et l’organisation d’évènements. 3. Permet de créer un réseau académique et professionnel Des collaborations avec des chercheur.e.s, d’autres étudiant.e.s ou encore des milieux de la pratique peuvent être établies. Selon Gemme et Gingras (2006), cette socialisation avec le monde de la recherche constitue un facteur favorisant la réussite des études supérieures. Comment accéder à l’assistanat de recherche? Connaissant les avantages de l’assistanat de recherche, il est normal de se questionner sur la manière d’y accéder. Souvent, les premiers contrats d’assistanat de recherche sont proposés par le comité de direction. Toutefois, il existe des bienfaits à la collaboration avec d’autres professeur.e.s et d’autres équipes de recherche. Cela permet de découvrir de nouvelles façons de faire ou même de nouveaux domaines de recherche. Cela dit, ce choix est souvent à discuter avec attention auprès du comité de direction. Le réseau professionnel, l’affichage, les invitations par courriel, les babillards dans les départements, les sites Internet des équipes de recherche et les contacts du comité de direction sont les meilleurs canaux pour connaître les offres disponibles. Il ne faut pas oublier que des opportunités de travail et des besoins, il y en a! Cela peut d’ailleurs soulever des questionnements au regard de l’équilibre entre le travail d’assistanat, et la réalisation de sa propre recherche.  Comment concilier l’assistanat de recherche et l’avancement des études? La direction de recherche représente également, dans de nombreux cas, la personne qui nous embauche pour un travail d’assistanat. Considérant que la direction est une personne en position d'autorité par rapport à l'étudiant.e, le dédoublement des rôles risque d'augmenter les possibilités de tensions. Dans certains cas, la pression pour avancer des projets de recherche nuisent à l’avancement de la recherche de l’étudiant.e. Voici quelques conseils pour établir un équilibre entre les deux sphères:

Comment agir sur la structure de l’encadrement en tant qu’assistant.e? Bégin (2018) propose un modèle de niveaux d’encadrement aux cycles supérieurs. Sans trop s’attarder sur tous les niveaux d’encadrement, il est possible de souligner que dans le cadre d’assistanat le niveau attendu est plutôt de type directif où l’aspect structurant est plus présent, mais dans lequel l’aspect relationnel serait moins présent que dans une relation direction-étudiant.e. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une relation de travail. Une réflexion en amont sur les actions et les modalités facilite la relation qui s’établit souvent pour une longue période. 1. Aborder les attentes mutuelles formelles (préférablement) ou informelles dès le début du contrat

2. Établir un calendrier de rencontres

3. Spécifier les modalités de travail au sein de l’équipe de recherche

En somme, l’assistanat de recherche contribue pleinement à la formation professionnelle et doit être envisagé de manière positive dans le parcours des étudiant.e.s. Ce billet de blogue offre d’ailleurs quelques pistes afin d’assurer un bon équilibre entre ces opportunités incontestables de formation et l’avancement des études supérieures.

*Ce billet de blogue fait suite à la présentation de Pierre-Luc Fillion (UQTR), Marie-eve Gadbois (UQAM) et Myriam Villeneuve-Lapointe (UQO) L’assistanat de recherche: petit guide de survie présentée à l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du CAPREC (Colloque annuel pour la promotion de la recherche étudiante du CRIFPE) le 3 novembre 2018. Bégin, C. (2018). Encadrer aux cycles supérieurs: étapes, problèmes et interventions. Québec: Presses de l’Université du Québec. Conseil supérieur de l’Éducation (CSE). (2010). Pour une vision actualisée des formations universitaires aux cycles supérieurs. Repéré de https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0474.pdf Gemme, B. et Gingras, Y. (2006). Les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction aux cycles supérieurs dans les universités québécoises francophones. Revue canadienne d’enseignement supérieur, 36 (2), 23-45. Lambert-Chan, M. (2012). Petit guide de survie des étudiants. Montréal: Presses de l’Université de Montréal.

0 Commentaires

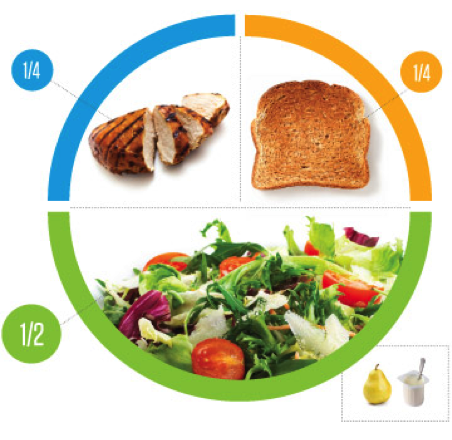

Ce mois-ci, une session en 4 cases, dans lesquelles on se retrouve un peu... beaucoup! Vous souhaitez vous éloigner des distractions pour rédiger efficacement en peu de temps, vous remettre de votre session et discuter du brouhaha académique avec d'autres étudiant.e.s qui vivent les mêmes angoisses? Inscrivez-vous à la prochaine édition des retraites Thèsez-vous? (21-23 juin). Il reste encore quelques places, faites-vite! par Anne-Laure Mahé, blogueuse invitée, doctorante et dessinatrice amateure. Nous vous invitons à consulter son blogue, dessinonslasciencepo.com, sur lequel elle vulgarise la science politique en bandes dessiné  Les écrits qui illustrent l’étroite connexion entre cerveau et système digestif se sont multipliés dans les dernières années, alors que le tractus intestinal se voit même rebaptisé « deuxième cerveau ». Force est de constater que le proverbe «Quand l’appétit va, tout va» prends tout son sens, particulièrement en période de rédaction! En fait, le nerf vague est la voie de communication express entre l’intestin et le cerveau. L’importance de cette relation a été illustrée dans de nombreuses études. L’une des plus éloquentes est probablement celle dans laquelle des chercheurs ont inversé le microbiote (i.e. flore intestinale) de souris normales et dépressives. Résultat: celles qui étaient normales sont devenues déprimées et vice versa[1]. Impressionnant non? Alors que les heures devant l’ordinateur s’accumulent, bien se nourrir peut venir à la rescousse de vos neurones. Voici donc 5 commandements, pour vous aider à optimiser vos séances intensives d’écriture. #1 L’équilibre alimentaire, tu atteindras Trois nutriments essentiels doivent se retrouver dans un repas. D’abord, les glucides. Il s’agit de la source d’énergie numéro un. Ils augmentent la glycémie et redonnent le petit pep dont on a besoin. Ensuite, les protéines. Elles favorisent la satiété à long terme. Les protéines ralentissent la digestion et nous permettent de patienter jusqu’à la prochaine occasion de manger. Enfin, les lipides, une autre source d’énergie indéniable qui offre à l’organisme des acides gras essentiels que le corps ne peut fabriquer. Lors des repas, il faut viser l’équilibre. Une assiette idéale serait faite à moitié de légumes, un quart de féculent (glucides) et un quart de viandes et substituts (protéines et lipides). Pourquoi tant de légumes? Les fibres! Une autre source importante de rassasiement. #2 Des collations équilibrées, tu consommeras La collation est essentielle lors d’une fringale entre les repas. Il faut toutefois qu’elle soit balancée afin d’offrir un rassasiement jusqu’au repas ET de l’énergie. Une bonne collation part d’un aliment glucidique + protéique. On obtient alors le meilleur des deux mondes. Des exemples : craquelins + fromage; fruit + noix; yogourt grec + fruit ou granola. #3 Du temps pour manger, tu t’accorderas Chaque fois que vous mangez, prenez une pause. Une VRAIE pause. Ce qui implique de ne pas manger devant votre ordinateur. Fermez le capot une demi-heure et installez-vous avez des partenaires de rédaction, votre copine ou copain, vos parents, voire votre chat! Respirez et savourez. Autant pour les repas, que pour les collations. À ce sujet, la préparation des repas peut vous aider à décompresser un brin. N’hésitez donc pas à popoter! #4 Du plaisir, tu auras Faites-vous plaisir! Vous souhaitez du chocolat avec votre thé ou votre café (4 tasses maximum par jour, n’est-ce pas…)? Allez-y! Pas la tablette au complet, mais un ou deux carrés. Le principe est que si 80% de nos choix alimentaires sont bons, un 20% peut être strictement lié au plaisir. Cette petite gâterie favorise aussi l’équilibre mental. Félicitez-vous pour votre productivité, voire encouragez-vous à tenir une heure de plus! #5 Ton corps, tu écouteras Écoutez vos signaux de faim et de satiété, un principe nommé mindful eating en anglais. Ainsi, si vous n’avez aucune sensation de faim en vous levant le matin, c’est peut-être parce que vos intestins digèrent encore le repas de la veille et qu’un déjeuner par-dessus n’est pas nécessaire. Attendez un signal avant d’ingérer du carburant. Ce conseil peut sembler banal, mais trop souvent nous mangeons parce qu’il est midi plutôt que parce que notre ventre gargouille. Sur ce, bon appétit… et bonne rédaction! Billet rédigé par une blogueuse invitée, Julie Lesur., Nutritionniste et Diététiste. Besoin de conseils d’experts? Clinique de Nutrition Geneviève Arbour, 2845 rue King Ouest, suite 100, Sherbrooke, QC, J1L 1C6 (819-570-6313) Le saviez-vous? La 5e édition de Thèsez-vous? prévoit une ParenThèse : pour la première fois, les enfants âgés de 0 à 2 ans sont les bienvenus et un service de gardiennage est offert lors des périodes de rédaction. Dans ce contexte, on en profite pour vous partager le témoignage de deux bloggeuses invitées, doctorantes et mamans : Stéphanie Lanctot et Elisabeth Boily.  UN SAUT DANS L'AGENDA DE STÉPHANIE Mère de deux enfants d’âge préscolaire, doctorante en éducation et apprentie chercheure engagée, je suis fière de ce que j’accomplis chaque jour. Cela n’est évidemment pas toujours simple. Voici un petit saut dans ce que j’appelle affectueusement ma folie quotidienne! Premier quart de travail : Parent 6 h 23 : Ce matin, comme bien d’autres, mon cadran ne sonnera pas. Ma fille prend le relai depuis quatre ans, secondée de son frère cadet. Le temps d’un café, d’un gobelet de lait, on se réveille lentement collés sur le sofa. Moment d’accalmie avant la tempête et puis, hop, c’est parti! Déjeuner, habillage, obstination, je dépose mes enfants à la garderie et reviens chez moi, dans ce doux chaos laissé par une famille trop pressée. Deuxième quart de travail : Travailleuse/étudiante 8 h 31 : [soupir] Ma boite de courriels me rappelle des notions lointaines de génération spontanée. Une demande de subvention, un travail d’équipe, une recension des écrits, un doodle, un appel à communications, un rappel pour un article à rédiger, des demandes d’explication d’étudiants… Comment en suis-je venue à être si occupée? 14 h 9 : Oups… j’ai oublié de diner. Vite, un plat réchauffé. 16 h 27 : [soupir] Je n’ai pas terminé tout ce que j’avais planifié… Go! Mes enfants m’attendent! Troisième quart de travail : Parent 16 h 45 : De retour à la maison avec mes héritiers, me voilà propulsée dans un triathlon. Première épreuve : occuper les enfants tout en préparant le souper. Deuxième épreuve : nourrir minidictateur et fine épicurienne tout en restant calme. Troisième épreuve : retourner bosser. Quatrième quart de travail : Travailleuse/étudiante 20 h 10 : Dernier sprint intellectuel. Cinquième quart de travail : Qui déjà? Heure indéterminée : Je ferme mon portable et monte à ma chambre. J’enlève un à un les chapeaux portés pendant la journée et les accroche sur leur support respectif : maman, étudiante, travailleuse. Il m’arrive d’en garder un plus longtemps que les autres, le temps de laisser passer une angoisse ou un remord. Dans ces moments, j’essaie d’identifier ce que j’ai fait de bien dans la journée (qui d’autre le fera sinon?) et de me rappeler un objectif important à mes yeux : être, pour mes enfants, un exemple de détermination et de réussite.  LA SOLUTION D’ÉLISABETH: ÉCRIRE SA THÈSE EN 45 MINUTES PAR JOUR La rédaction d’une thèse de doctorat n’est pas réputée pour être une tâche facile. L’arrivée d’un nouveau-né dans la vie d’un parent amène également son lot de nouvelles responsabilités. Comment faire pour conjuguer les deux? Sans avoir de réponse claire ni de recette parfaite, voici quelques réflexions qui ont émergées dans les 8 derniers mois… Rédiger une thèse avec un bébé est un projet exigeant, mais à mon sens, tout-à-fait réalisable et je dirais même qu’il a été bénéfique pour moi! Le premier apport est que cet évènement m’a permis de prendre du recul. Comme j’ai pris un temps d’arrêt complet de trois mois à la naissance de mon fils, je suis revenue avec une tout autre perspective sur mon projet de recherche. Les longues périodes d’allaitement répétées des premiers mois m’ont permis de faire le vide, mais aussi de réfléchir en profondeur à mes objectifs de recherche. Je suis certaine que mon projet de doctorat a grandement été bonifié par cette période de recul et de réflexion. Après cette période de pause (cruciale je le répète!), je me suis remise progressivement à reprendre le travail. Ces séances sont évidemment courtes, mais très productives. Même si chaque bébé est différent, voici quelques trucs développés au fil des mois :

Pour finir, j’ai envie d’insister sur l’importance de ne pas se sentir coupable et de ne pas trop se mettre de pression! Lorsque je suis en train de jouer avec mon fils, je pourrais me sentir coupable de ne pas travailler sur ma thèse et l’inverse est aussi vrai. Cela devient un cycle infernal! J’essaie d’assumer et de profiter pleinement de ce que je suis en train de faire sans culpabilité, en me répétant qu’il y a un moment pour chaque chose. Les promenades en poussette, les randonnées en sac-à-dos, le ski de fond, les diners entre amies et surtout les siestes ont tout à fait leur place dans mon horaire! Après tout, ces moments de bonheur avec bébé ne repasseront pas deux fois et il faut savoir en profiter. Vous êtes parent en rédaction? N'hésitez pas à partager vos trucs, astuces, recommandations et ressources. On espère vous rencontrer lors de notre première ParenThèse! Billet rédigé par deux blogueuses invitées: Élisabeth Boily (doctorat en éducation, UQAM) et

Stéphanie Lanctôt (doctorat en éducation, Université de Sherbrooke). Il était une fois une variable x qui était associée à une variable y, mais seulement aux niveaux élevés d’une variable z. Vous pensez que c’est ridicule? Pensez-y deux fois Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour planifier un article scientifique avant de commencer à l’écrire. L’une d’entre elles est qu’un bon article s’organise autour d’un fil narratif bien choisi. Un article captivant contiendra toujours une histoire qui relie les éléments, leur donne un ordre et en renforce la signification. Sans histoire, un article n’est une collection de résumés d’autres articles suivis d’une avalanche d’analyses: il manque de cohérence et il est si ennuyeux qu’il va faire augmenter le prix du café. Un bon article, qui non seulement rapporte un bon projet de recherche mais est agréable à lire, partage bien des points avec une histoire. Un article scientifique traite d’un problème, alors qu’une histoire contient une intrigue qui tourne autour d’un problème: une question irrésolue, un conflit, un obstacle. Dans sa forme la plus commune, un article scientifique contient une question irrésolue et parfois aussi, pour corser l’intrigue, un conflit d’approches théoriques ou encore des obstacles méthodologiques à surmonter. Bref, vous avez dans un article scientifique tous les éléments requis pour raconter une histoire. Par exemple:

Histoire (intrigue = conflit d’approches): La littérature montre que la privation maternelle est associée à des comportements sociaux malhabiles chez les jeunes rhésus. Toutefois, notant que le protocole expérimental classique leur impose un stress plus important que ce qu’ils rencontreraient à l’état sauvage, les auteurs décident de reposer la question avec un nouveau protocole . Vous voyez? L’histoire vous dicte comment organiser la revue de littérature pour mener aux questions et hypothèses. Alors comme disait toujours mon superviseur de postdoc quand je lui présentais des résultats, quelle est votre histoire? Sources pour ce billet: Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press. Billet rédigé par Nadine Forget-Dubois, blogueuse invitée, passionnée de la rédaction scientifique.

Nous vous invitons à consulter son blogue, laplumescientifique.com, fort utile si vous souhaitez vous lancer dans l'écriture d'un premier article. Ironiquement, l’art d’être étudiant ne s’apprend pas sur les bancs d’école. Surtout quand on entame des études supérieures. Plus souvent qu’autrement, on est parachuté dans un univers qui nous est inconnu, avec ses propres codes et règles tacites. L’impression d’avancer à tâtons, doublée de la sempiternelle angoisse de performance, induit chez plusieurs bien des nuits blanches  Aujourd’hui, les universités offrent une ribambelle de services pour venir en aide aux étudiants dans le brouillard : ateliers de rédaction, aide à l’apprentissage, services de soutien financier, rencontres individuelles avec des conseillers d’orientation, des psychologues, des neuropsychologues, des orthopédagogues... Le hic, c’est que ce ne sont pas tous les étudiants qui ont le temps ou l’envie de profiter de ces services – dont ils ignorent parfois carrément l’existence! Néanmoins, leurs interrogations et leurs inquiétudes, elles, demeurent... C’est pourquoi, en 2011, alors que je travaillais au journal Forum de l’Université de Montréal, je suis partie en quête de tous ces précieux conseils qui échappent aux étudiants. J’ai rencontré une quinzaine d’experts qui m’ont aidé à rédiger de courtes capsules (qui a le temps de lire un traité sur la procrastination, hein?) allant de la conciliation travail-famille-études au choix du directeur de thèse en passant par la planification financière et la recherche d’emploi. En 2012, les Presses de l’Université de Montréal ont réuni 42 capsules en un ouvrage pratique et illustré : Petit guide de survie des étudiants. À l’intérieur, un chapitre complet est consacré aux études supérieures. Comment trouver le directeur de recherche qu’il vous faut? Qu’est-ce que la cotutelle de thèse et quels sont ses défis? Comment gérer un conflit entre un étudiant et un directeur de recherche? Qu’est-ce que l’éthique de la recherche? Quelles sont les étapes psychologiques de la rédaction aux cycles supérieurs? Comment devenir un bon vulgarisateur scientifique? Comment écrire un super article scientifique? Comment se préparer à l’examen de synthèse? Comment tirer un livre de sa thèse? Êtes-vous fait pour le stage postdoctoral? Voilà les questions qu’on y aborde. Au-delà des thèmes spécifiques à la maîtrise et au doctorat, le Petit guide traite de questions pouvant toucher les étudiants à n’importe quel moment de leur parcours. Comment surmonter l’angoisse de la page blanche? Comment lire de façon efficace? Comment accepter la critique? Comment tirer le maximum des avantages fiscaux et crédits d’impôt en tant qu’étudiant? Comment dénicher un mentor? Comment se préparer pour une entrevue? Et j’en passe... Le Petit guide n’a pas la prétention d’assurer votre réussite scolaire. Celle-ci reste entre vos mains. En revanche, il est un compagnon de route vers lequel on revient souvent. En tout cas, c’est ce qu’on me répète! Vous pouvez vous procurer gratuitement le Petit guide de survie des étudiants en format numérique ici. Mais si, comme moi, vous préférez le contact du papier, vous pouvez dénicher un exemplaire du livre dans n’importe quelle librairie au coût de 14,95$. Billet rédigé par Marie Lambert-Chan, journaliste indépendante et auteure du Petit guide de survie des étudiants C’est un fait, la présence en ligne des chercheur-e-s s’impose de plus en plus comme un enjeu professionnel. Les supports sont multiples : réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.), plateforme spécialisées (Academia, Research Gate, etc.) ou pages personnelles sur les sites d’université. Dans ce paysage diversifié, quelle peut être l’intérêt d’un blogue de recherche ? Gabriel Girard, sociologue de la santé, anime un blogue autour de ses recherches depuis près de 4 ans. Il est intervenu à ce sujet lors de la retraite Thèsez-vous ? et nous apporte ici quelques éclairages issus de son expérience. Trouver sa place Avant de lancer un blogue, il y a quelques questions clés à se poser ! La première question serait sans doute : qu’est-ce que j’ai à dire/à partager ? S’agit-il de rendre compte de ses activités (conférences, articles) ? De garder le lien avec son terrain d’enquête ? Ou proposer des éclairages scientifiques sur l’actualité d’un domaine ? Ou les trois à la fois ? En terme de thématique, il est souvent recommandé de faire des choix, pour éviter un blogue trop éclectique qui peut avoir un effet repoussoir pour les lecteurs ! L’opportunité de se lancer dépend évidemment du moment dans son parcours académique : au début de la thèse on peut se sentir moins légitime ; à d’autres moments, on est tout simplement trop pris dans l’analyse des données pour communiquer publiquement sur son blogue ! Pour ma part, j’ai lancé mon blogue au début du post-doc : c’est le moment où je me sentais le plus le besoin de partager tout ce que j’avais accumulé dans la thèse. On doit ensuite penser à son lectorat potentiel. Cela détermine en effet le style d’écriture, et le niveau de « vulgarisation » souhaitable. Le lectorat visé influence aussi le choix de la forme des textes : articles, compte-rendu de conférence, billets d’humeur ou vidéos, par exemple ! La rédaction d’un blogue de recherche pose également la question de la fréquence des publications. Trop de publications dès le départ, et on risque de lasser ses lecteurs… et surtout d’épuiser le rédacteur ! À l’inverse, un blogue non mis à jour depuis un an ne renvoie rien de dynamique. Dans ce domaine, il faut privilégier la régularité : un article/billet par mois, ou aux 15 jours (cela dépend de chacun). L’essentiel est de trouver son rythme ! Lancer un blogue peut aussi être l’occasion de s’interroger sur les collaborations possibles: par exemple un blogue collectif permet de maintenir un bon rythme de publication, mais aussi de se faire relire et de construire des liens intellectuels. Assieds-toi et écris… ton billet de blogue ! Les blogues de recherches et les réseaux sociaux souffrent d’un préjugé répandu dans le monde académique : ils seraient, avant tout, des prétextes à la procrastination. Je vais essayer de vous montrer qu’on peut envisager les choses autrement ! D’abord, l’animation d’un blogue de recherche de recherche est (aussi) à considérer comme un exercice d’écriture scientifique. Comme pour tout autre texte ou article, il est donc souhaitable de se donner des objectifs réalistes et compatibles avec le reste de son agenda. À l’usage, on apprend vite à évaluer combien de temps prend la rédaction d’un billet, et on peut positionner ce travail dans son emploi du temps déjà chargé. Trouver la bonne fréquence des publications prend ici tout son sens : viser deux billets par semaine peut devenir vite très contraignant et décourageant ! Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la présence sur les réseaux sociaux peut aussi être une source d’inspiration ! Lire un tweet peut donner une idée de billet de blogue, qui peut à son tour nourrir l’écriture d’un article scientifique : le blogue peut ainsi participer d’un processus d’écriture dynamique. L’écriture de blogue permet aussi d’être plus créatif, et d’échapper aux contraintes strictes de l’écriture académique. Cela ne signifie pas qu’on peut écrire n’importe quoi ! Mais on peut, par exemple, laisser libre cours à des intuitions, à des réflexions encore peu élaborées, ou proposer d’autres supports (photos, vidéos). Dans tous les cas, le blogue est une bonne manière de tester des idées nouvelles ! Le blogue comme outil professionnel Excellent exercice d’écriture en soi, le blogue est aussi un très bon outil de professionnalisation ! Sur le volet du transfert de connaissance, ouvrir un blogue permet de rester en contact avec son terrain. Les participants de l’enquête peuvent par exemple y suivre les développements de la recherche, être informés des conférences à venir ou des publications. L’écriture de blogue participe aussi d’un travail de transparence, en montrant ce qu’on peut faire avec des données de recherche. S’il y a une section commentaires sous les articles, cela permet de recueillir les avis des lecteurs, et d’avoir ainsi un feedback sur certaines analyses. Le blogue peut également servir comme un outil d’intervention sur des sujets d’actualité, en réagissant à une nouvelle ou à un article de presse sur un sujet d’intérêt. Une manière intéressante de contribuer au dialogue entre science et société ! Pour ma part, j’ai reçu plusieurs sollicitations de journalistes à travers mon blogue. Pour terminer, l’animation d’un blogue est un bon moyen de se faire connaître professionnellement, auprès de ses collègues chercheurs, mais aussi auprès d’autres acteurs très divers. C’est un peu comme un « super CV », d’où l’importance de soigner l’apparence, le style et l’orthographe ! Vous l’aurez compris, l’écriture d’un blogue s’inscrit très bien dans une activité de recherche ! Les possibilités de collaborations sont multiples et c’est un vrai « plus » en terme de professionnalisation. Reste que se lancer peut être un peu stressant. Prendre le temps de consulter les nombreux exemples en ligne permet de mieux se situer et de dédramatiser l’exercice !  Ce billet est rédigé par Gabriel Girard, blogueur invité.. |

Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives

Septembre 2023

Thèmes

Tous

|

Flux RSS

Flux RSS