|

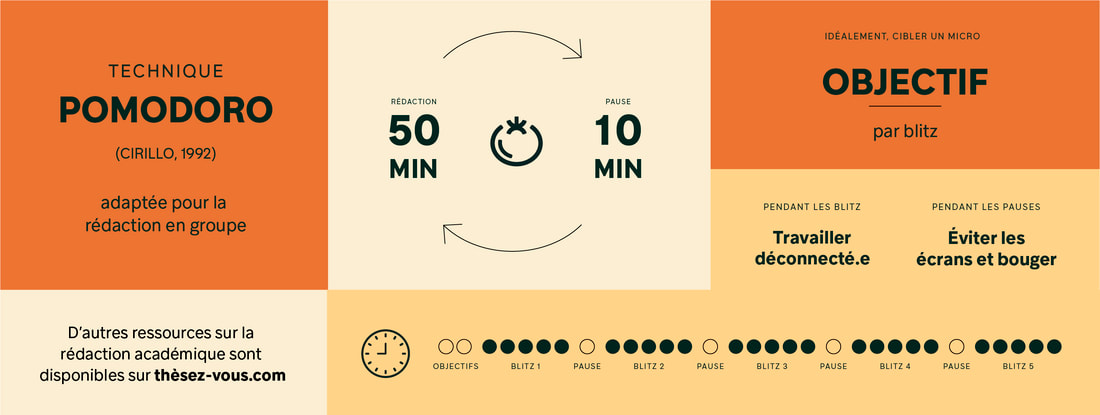

Le mois de mai a commencé! Pour plusieurs, c'est le moment de terminer un chapitre, un article, peut-être même son mémoire ou sa thèse. Pour d'autres, il s'agit d'en profiter pour donner un coup avant de pourvoir prendre, enfin, des vacances. Peu importe votre situation, l'équipe de Thèsez-vous a décidé d'amplifier sa programmation pour vous soutenir dans cette rédaction intensive: En mai, on propose deux Blitz par semaine, en plus des quatre cohortes mensuelles. Dans ce contexte, nous avons décidé de démystifier le « binge writing » et d'illustrer en quoi cette approche intensive est utile et compatible avec des séances de rédaction quotidiennes (« snack writing »). Pour ou contre le « binge writing » ? Lorsqu’il est question de rédaction académique, une majorité d'auteur.e.s s’entend pour dire que le "binge writing" (séance de rédaction compulsive et prolongée, souvent motivée par l’approche d’une date de tombée) est néfaste pour l’inspiration, le bien-être, en plus d’être peu productif. La plupart de ces auteur.e.s basent leurs conclusions sur les travaux de Boice et/ou leur expérience personnelle. Certain.e.s spécifient que cette façon d'écrire tend à nourrir l’anxiété et la culpabilité entre les séances de rédaction. Voici un exemple de scénario couramment évoqué : "Après un mois sans toucher à ma thèse, je m’impose une fin de semaine de rédaction sans pause, de 8h à 18h". Un scénario qui suscite de la pression de performance et qui mène (trop souvent) au report de la séance de rédaction pour des raisons comme: "Je ne suis pas assez inspiré.e pour effectuer un tel blitz" ou "Vaut mieux attendre un moment plus propice". Paul Silvia, connu pour son ouvrage How to Write a Lot (2007), renchérit en stipulant que le "binge writing" alimente le sentiment d’écœurement à l’égard du projet de recherche de la même manière que lorsqu'on prend une (ou plusieurs!) bouchée de trop de notre dessert préféré. Bob Boice a été très prolifique en articles et en recommandations sur la question. Vous avez probablement déjà entendu son mantra: la meilleure façon de rédiger et de le faire un peu, tous les jours. Récemment, Helen Sword, auteure de Air & Light & Time & Space: How Successful Academics Write (2017) a apporté quelques nuances à cet adage particulièrement populaire. En effet, rédiger un peu tous les jours est sans équivoque une bonne stratégie pour s’attaquer à la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. Toutefois, il s’agit ni de la meilleure façon, ni de l’unique façon de faire. Après avoir questionné plus de 1 000 étudiant.e.s et chercheur.e.s dans 15 pays, Sword va jusqu’à soutenir qu’il n’y a pas de corrélation entre productivité et rédaction journalière. Cette enquête met en lumière qu’il n’existe pas de stratégie qui corresponde à tous, à toutes. En fait, défendre une seule façon de faire entraîne surtout de la culpabilité chez les ceux et celles pour qui cette stratégie n’est ni efficace, ni réaliste. Nous avons approfondie cette question dans le cadre des activités de Thèsez-vous, dans le soucis d’encourager l’adoption de bonnes habitudes rédactionnelles et non l’inverse. Plus concrètement, nous nous sommes demandées : Est-ce qu'un Blitz virtuels est l'équivalent du "binge writing"? La réflexion qui en découle se décline en trois conseils appliqués lors de cette activité, mais qui sont tout aussi valables pour les étudiant.e.s qui préfèrent une approche journalière de la rédaction. 1. Gérez votre rédaction avant que votre rédaction ne vous gère L’intérêt d'un Blitz virtuel est que l’inscription implique nécessairement un engagement envers soi-même et un temps réservé, dédié, sans distraction. Que ce soit une heure tous les jours ou un blitz de deux jours par mois, l’intérêt est de planifier les séances et de ne pas se désister. Une fois que ces moments sont inscrits de façon ferme dans votre calendrier, c’est aussi une façon efficace de vous libérer de la pression de rédiger le reste du temps. Au niveau de la micro-gestion, il est aussi intéressant de planifier son temps en adoptant une approche de type "Pomodoro". En comparaison avec le "binge writing", l'adoption d'un horaire qui inclut d'emblée une alternance de travail concentré et de pauses permet de diminuer le sentiment d'écoeurement et d'épuisement, tout en facilitant la poursuite de plus longues séances de rédaction, comme c'est le cas dans un Blitz virtuel. 2. Offrez-vous des objectifs SMART qui le sont vraiment Nous avons déjà abordé dans ce blogue l’intérêt de se doter d’objectifs de rédaction SMART. Après cinq ans à tester l’approche lors de nos activités, il semble que ce soit un outil particulièrement utile pour les étudiant.e.s, peu importe le temps disponible. Cela dit, un problème récurrent est le mélange involontaire entre «je devrais» et «je peux». Selon vos idéaux, peut-être que vous devriez rédiger trois jours par semaine, mais le pouvez-vous réalistement dans le brouhaha de votre vie et les circonstances actuelles? Il est peu productif de se doter d’une armée d’objectifs si on ne les atteint jamais, d’où l’importance d’effectuer des diagnostics lucides régulièrement et de s’ajuster. La conclusion de ce diagnostic impliquera peut-être de reconnaitre que, considérant votre mode de vie et vos engagements professionnels et personnels, un "binge writing" planifié est l'approche la plus efficace et satisfaisante pour vous. 3. Vous n’êtes pas seul.e, profitez-en! Qu’il soit question de rédaction journalière ou de blitz ponctuels, le fait de se sentir engagé.e envers ses pairs, voire redevable à une communauté, est hautement favorable à la persévérance et au maintien d’une certaine discipline. Ce phénomène n’est pas propre à la rédaction, on l’observe dans une diversité d’activités, notamment dans la pratique d’un nouveau sport ou l’adoption d’habitudes alimentaires. Ainsi, malgré votre caractère solitaire et vos drôles de mimiques lorsque vous êtes concentré.e, il est fort probable que vous serez plus productif.ive si vous prenez rendez-vous avec d'autres étudiant.e.s dans le but spécifique de rédiger. En vous engageant ainsi, il sera plus aisé de privilégier la rédaction au détriment de d’autres dossiers et requêtes de dernière minute, simplement parce que vous l'avez promis à une autre personne que vous-même! En sommes, que vous ayez un faible pour la rédaction matinale du lundi au vendredi ou que vous soyez un.e adepte du "binge writing" mensuel, cela importe peu et risque même de varier dans le temps et selon votre situation. Plutôt que de vous imposer une seule façon de faire rigide, tentez de suivre ces trois conseils dans le prochain mois: (1) une planification précise et ferme dans votre agenda (2) qui inclut des objectifs SMART réellement adaptés à votre situation et (3) des rendez-vous avec des collègues tout aussi préoccupé.e.s par l’avancement de leur mémoire ou de leur thèse. Bonne rédaction! Par Sara Mathieu-C., cofondatrice et directrice de Thèsez-vous et Marion Gingras-Gagné, doctorante en études littéraires et féministes

0 Commentaires

S'exiler tout en restant en villeLes étudiant.e.s à la maitrise et au doctorat n'ont pas tous l'occasion de pouvoir s'exiler hors de la ville pour trois jours de rédaction intensive, particulièrement ceux et celles qui ont des enfants ou qui travaillent à temps plein. Voilà la motivation principale qui nous a poussé à nous lancer dans le projet fou d'un espace de rédaction en ville, conçu spécifiquement pour les étudiant.e.s aux cycles supérieurs et les chercheur.e.s en quête d'un oasis pour rédiger sans distraction. Cet espace de rédaction n'est ni un café, ni une bibliothèque, ni un laboratoire de recherche. C'est un environnement de travail qui rassemble les conditions idéales de rédaction en termes d'ergonomie, de luminosité, de communauté, de caféine (!) et, surtout, qui propose un cadre souple et favorable de gestion du temps... Pomo-quoi?Chaque fois qu’on se pose devant l’ordinateur, c’est un peu la même histoire : les interruptions sont aussi variées que fréquentes, bercées par l’illusion d’une capacité surhumaine à travailler en mode multitâches pendant des heures. Sans surprise, à la fin de la journée, peu de ces tâches sont réalisées et un sentiment d’éparpillement persiste. L’une des pistes à suivre pour sortir de cette routine insatisfaisante est le recours à la technique Pomodoro qui fait ses preuves depuis plus de deux ans lors des retraites de rédaction. Nous avons donc décidé de nous en inspirer pour le mode de fonctionnement de l'Espace Thèsez-vous. Prendre rendez-vous avec son mémoire, sa thèse, son article Lorsque vous faites face à un blocage d'écriture, le réflexe est de s’inscrire à tous les ateliers possibles et de lire une tonne de guides sur la question. Néanmoins, rien ne peut remplacer le fait de prendre rendez-vous avec votre mémoire, votre thèse ou votre article et de s’y tenir. Voilà pourquoi il est nécessaire de s'inscrire à l'Espace Thèsez-vous pour en profiter: Cela évite de remettre à plus tard, de procrastiner ou de se laisser happer par d'autres engagements qui débordent. À partir de notre plateforme, vous pourrez devenir membre et réserver en ligne un ou des blocs de rédaction l'avant-midi (8h à 12h), l'après-midi (13h à 17h) ou le soir (18h à 22h). Suivre le rythme collectif Lorsque vous vous présentez à l'Espace Thèsez-vous, un membre de l'équipe vous accueille et gère de façon souple et subtile le temps de rédaction en suivant la technique Pomodoro. Libre à vous de suivre ou non les indications, mais sachez qu'il y a quelque chose de particulièrement motivant à rédiger en suivant la même cadence qu'une quarantaine d'étudiant.e.s. Même les plus septiques sont surpris.e.s des résultats en termes de productivité et de persévérance . Évaluer et planifier réalistement Une fois le bloc de rédaction terminé, vous pouvez prendre quelques minutes pour discuter avec les étudiant.e.s qui vous entourent, ainsi que pour planifier la prochaine séance de rédaction, plus tôt que plus tard. En effet, réduire les intervalles de temps entre les séances de rédaction permet de diminuer l’anticipation (souvent plus effrayante que la tâche elle-même), tout comme les probabilités de faire face au terrible syndrome de la page blanche. Après 3 ou 4 blocs, évaluez le travail réalisé et prenez des notes pour améliorer votre capacité à prévoir le temps nécessaire pour accomplir les tâches ciblées. Ce n’est jamais parfait, mais on arrive à mieux gérer son temps au fur et à mesure qu’on se familiarise avec cette approche. Vous avez besoin d'une dose de motivation additionnelle? Invitez un.e collègue à rédiger avec vous! Le fait de se sentir redevable à d’autres étudiant.e.s est hautement favorable à la persévérance et au maintien d’une certaine discipline. Il y a de plus en plus de membres de la communauté Thèsez-vous qui rassemble des étudiant.e.s et des chercheur.e.s de toutes les disciplines et toutes les universités du Québec. Et ça ouvre bientôt!L'ouverture de l'Espace Thèsez-vous est prévue pour octobre 2018. Inscrivez-vous à l'infolettre ou suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'avancement des travaux et être averti.e de l'ouverture des inscriptions en ligne. Et pour une meilleure idée du mode de fonctionnement, n'hésitez pas à consulter la page Comment fonctionne l'Espace? ou à nous écrire à [email protected]. Merci à PME-Mtl, Forces Avenir, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Acfas, les Rendez-vous Pile (UQAM - Quartier de l'Innovation), Innoweave - Fondation McConnell, Impact8 - Esplanade, la Caisse Populaire Desjardins du Centre-Nord de Montréal et le Mouvement Desjardins. Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous? .

Émilie Tremblay-W. et Sara Mathieu-C., en collaboration avec Geneviève Belleville, ont eu le plaisir de décortiquer les enjeux liés à la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, comparaisons marathoniennes à l'appui, dans le plus récent numéro de la publication Le Tableau du Portail du soutien à la pédagogie universitaire du réseau de l’Université du Québec. Connaissez-vous le Portail du soutien à la pédagogie universitaire? C'est un lieu de convergence de l'information qui vise à mieux faire connaître des initiatives réalisées en soutien à l'enseignement et à l'apprentissage des établissements du réseau de l'Université du Québec (UQ) et de leurs partenaires.

Pour en savoir plus sur ce numéro sur la persévérance chez les étudiant.e.s en rédaction, consultez le Volume 6, numéro 3 et n'hésitez pas à commenter! Une personne "phare" vers qui se tourner au fil de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse4/4/2017 Au fil de l'aventure Thèsez-vous?, nous rencontrons des étudiant.e.s et des chercheur.e.s qui nous partagent leur parcours, leurs préoccupations et leurs intuitions à l'égard des défis propres aux études aux cycles supérieurs. Et certain.e.s, comme Sarah Saublet, propose d'en faire un billet de blogue afin de partager cette réflexion auprès d'une communauté plus large. Bonne lecture!  Le 20 décembre 2016, j’ai enfin soutenu ma thèse de doctorat. 6 ans de travail déterminé. 6 ans de doutes. Du temps et de la solitude. A la fin de la soutenance, mon directeur me pose cette question : « 6 ans après, que retire tu de positif et de négatif de ton expérience? ». Dans ma tête j’ai pensé, « Pardon? Du positif? Ose-t-il vraiment me demander quel a été le positif de cette histoire alors que tout le monde sait à quel point je suis négative? ». La question me décontenance. Je ne sais quoi dire. Le positif… En fait, j’ai un peu mal compris la question. Il ne me demandait pas de partager mes émois de doctorante. Non. En fait, ma thèse s’intéresse à la production du savoir et des connaissances. Comment un objet de recherche naît-il? Quelles conditions sociales facilitent, transforment ou influencent le savoir? Cette question appliquée à un cas brûlant de politique internationale -la sécurité environnementale- m’a permis de dévoiler quels processus de construction et de diffusion étaient à l’œuvre dans la mise en récit de la «menace» environnementale. Alors, ne suis-je pas bien placée pour répondre cette question? Dans le processus de recherche et de construction du savoir, qu’est ce qui relève d’une expérience positive ou négative? Il y a ces moments de grâce, entre 6h du matin et 9h ou tout semble possible. Des mois de procrastination dans la solitude la plus complète et, en 3h de temps, des paragraphes défilent devant mes yeux. Le clavier produit de la musique. Les oiseaux chantent avec le soleil levant. Les conditions sont réunies. 3h de retraite hors de tout. Produire des connaissances. Positif. Négatif. Devoir lire un livre qui s’appelle « Authoring a PhD » ; quitter un séminaire qui enseigne qu’un chapitre doit compter environ 8000 mots pour être « aux normes » ; avancer dans un univers de concurrence ; avancer seul. Devoir performer, contribuer de manière originale, sortir du fond obscur, comme dit Bourdieu, pour compter dans le milieu. J’aurais aimé avoir une personne « phare » vers qui me tourner. On ne peut pas toujours venir pleurer dans le bureau de son/sa directeur(rice), on se sent déjà assez mal pour ne pas ajouter à la gêne. Dans les heures les plus difficiles ou l’idée même de persévérer a quitté le navire, j’aurais eu besoin d’un soutien, d’un tuteur de thèse. Bien sûr on partage avec les amis et collègues mais nous sommes tous aveuglés par le travail et l’angoisse de ne jamais y arriver. La page blanche, la montagne à franchir, le vide post-doctoral… Consulter un tuteur avec le recul et l’expérience du parcours de rédaction m’aurait aidé. A mieux gérer l’anxiété, à comprendre la normalité du processus de rédaction, ses hauts et ses bas. Les rescapés de la rédaction sont tous de potentiels coach de thèse capables de soutenir notre volonté de persévérer. N’est-il pas temps d’en faire un métier ? * L'équipe de Thèsez-vous? travaille très fort à la mise en place de lieux fixes de rédaction en ville et nous sohaitons y réfléchir avec vous, ternir compte de vos besoins et de vos idées. Par exemple, serait-ce une bonne idée d'offrir des services de tutorat sur place pour répondre aux enjeux soulevés dans ce billet? Prenez 5 minutes pour nous faire part de vos idées par ici! Billet rédigé par Sarah Saublet, récemment diplomée d'un doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Sa thèse est intitulée " La construction de la "menace" environnementale. Une conversation entre savoir et pouvoir".

J'étais de la 1ère édition des retraites Thèsez--vous?. Rapidement, j'ai été conquise! La rédaction d’un chapitre de mémoire avait avancé comme jamais. Pourquoi la formule répondait-elle autant à mon insécurité de rédaction? Avec le recul, j’ai compris: Je n’étais plus seule, mais avec eux. Les retraites de rédaction, c’est bien (super bien même!), mais une thèse ne s’écrit (malheureusement) évidemment pas en trois jours, tout comme les retraites n’arrivent pas toutes les semaines. Maintenant au doctorat, j’ai compris qu’il fallait reproduire les conditions optimales, une fois à la maison, pour continuer à avancer et contrer la procrastination. C’est pour ces raisons que j’ai renouvelé la formule des retraites de trois façons. Peu importe la formule choisie, la recette est simple et similaire : Trouvez un endroit calme, contactez des collègues (eux!) et planifiez votre repas. Côté alimentation, il faut faire simple pour maximiser le temps de rédaction : chacun amène son lunch, chacun amène un plat à partager ou l'hôte reçoit et on accueille à tour de rôle. Le temps de repas s’avère un moment propice à la discussion, mais il ne faut pas qu’il empiète sur le temps de rédaction.  (1) La rencontre hebdomadaire planifiée Pour assurer que je travaille sur ma thèse de façon hebdomadaire, j’y accorde minimalement une journée complète par semaine. En discutant avec une collègue, nous avons choisi de nous rencontrer toutes les semaines et d’écrire seules-ensemble et depuis, systématiquement, le jeudi, nous écrivons en choeur. C’est donc un rendez-vous INTOUCHABLE avec ma collègue, mais surtout avec ma thèse. (2) Le rendez-vous de rédaction Avoir deux journées vides dans l'agenda avec la mention rédaction, personnellement, ça m’angoisse! Lorsque je prévois avoir une ou deux journées seule (oh non!), j’envoie un appel à tous quelques jours avant. Un endroit et un moment sont proposés pour une durée minimale de 3h. Les lieux varient : bibliothèque, café, maison ou tout espace calme et propice à la rédaction à plusieurs. (3) L’exil en groupe Dans ces rencontres d’une longue durée, nous sommes avec des gens de notre discipline et les périodes de temps libre ou d’activités plein air prennent souvent des airs de séminaires où chacun peut aborder des aspects plus problématiques de son projet. Cette formule demande un peu plus de préparation (cuisine, transport, hébergement), mais la planification peut s’inspirer de l’horaire type proposé dans les retraites Thèsez-vous?. Et ça fonctionne? Quand je me retrouve avec eux, la thèse est au centre de mes préoccupations. Je ne pense pas à mes autres obligations, ou au temps qui passe trop (ou pas assez!) vite. Je suis entourée de gens qui font la même chose que moi et je ressens un réel sentiment d’avancement collectif. Pour ces périodes de rédaction, je me fixe des objectifs clairs (comme lors des retraites Thèsez-vous?). Souvent, je travaille sur les objectifs les plus difficiles, les gros nœuds, ceux que je ne suis pas arrivée à démêler seule, sans eux. Soyons sincère, si je n’avais pas mes collègues à côté de moi, je serais facilement distraite par les réseaux sociaux, le nouvel épisode de ma série favorite ou par mon oreiller! Mes collègues sont mes guerriers de la procrastination. Ils se reconnaitront, je les remercie. Au fait, demain après-midi, je compte rédiger seule, qui est-ce qui m'accompagne? La nouvelle communauté Thesez-vous? ENSEMBLE permet d’organiser des initiatives de rédaction sous toutes ces formes, joignez-vous à nous et venez rédiger seul.e, ensemble. Billet rédigé par Marie-eve Gadbois, étudiante au doctorat en sciences de l'éducation à l'UQAM et

coordonnatrice des retraites Thèsez-vous?. La 11e édition des retraites Thèsez-vous? se déroulera du 14 au 16 novembre 2016 au chaleureux Couvent Val Morin. Elle affiche d'ailleurs complet depuis quelques semaine déjà. Merci d'être toujours aussi nombreux à répondre à l'appel! En prévision de cette 11e édition, voici un aperçu de l'atelier Experthèse (jeu de mot à peaufiner, si jamais vous avez des idées) qui s'ajoute à la programmation habituelle, incluant l'atelier d'introdution, les séances de rédaction intensive, le yoga matinal et les occasions de se ressourcer en plein air et d'échanger avec des étudiant.e.s d'une diversité d'universités et de disciplines. De plus, les participant.e.s auront la chance de participer à un atelier d'introduction à la danse-thérapie entre deux séances de rédaction, question de se changer les idées et de se ressourcer! Résumé Écrire nous permet de fixer et par là de connaître enfin la teneur véritable de ce que nous avons en tête. Les intuitions qui nous ont guidés, les découvertes que nous avons réalisées prennent leurs dimensions, leur profondeur, leur sens définitif au cours du processus complexe nous conduisant d’un plan détaillé à un texte suivi. Or, si des idées fulgurantes se présentent souvent au moment où le rédacteur cherche le meilleur moyen d’assurer la transition entre les parties de sa démonstration, passer d’une riche série de points juxtaposés à une solide argumentation ne se produit pas sous le coup d’un moment de grâce ou par la magie de l’inspiration. Cet atelier vise à présenter une méthode efficace, en cinq étapes successives, susceptible d’amener l’étudiant discipliné à se doter d’un mémoire ou d’une thèse qui soit prêt pour le dépôt. Yan Hamel est professeur-chercheur à l’Université TÉLUQ (l’université à distance de l’UQ) où il enseigne la critique, la création littéraire et la rédaction. Au cours des quinze dernières années, il a publié trois monographies (dont sa thèse de doctorat remaniée), six ouvrages collectifs, ainsi que cinquante-huit articles et compte rendus critiques. Outre la littérature française du vingtième siècle et la littérature québécoise, qui sont les objets habituels sur lesquels porte sa réflexion, l’écriture, académique ou créative, est sa principale préoccupation dans la vie. Résumé La danse-thérapie est une intervention thérapeutique basant son action psychothérapeutique sur l’utilisation du mouvement en tant que médium de changement et d’intégration émotionnelle et physique. Elle vise l’intégration du corps et de l’esprit en une entité plus cohérente. La danse-thérapie permet aux participants d’atteindre différents objectifs : augmenter la conscience de soi, élargir son répertoire de mouvements, mettre en place de meilleures interactions avec son entourage, mieux s’adapter à son environnement, être plus spontané dans l’expression de ses pensées et de ses émotions, atteindre un meilleur niveau de fonctionnement. La danse-thérapie est utilisée avec une multitude de clientèle de tous âges et de toutes conditions physiques et psychologiques. Auprès d’une clientèle adulte sans problématique de santé (physique ou mentale), elle permet la croissance et le développement personnels par l’exploration de ses forces et difficultés à travers la danse et le mouvement. Nul besoin de savoir danser pour participer à une danse-thérapie, car aucun but de performance ou d’esthétisme n’est recherché. La séance se déroule dans un climat de confiance et de respect pour permettre à chacun de participer de la manière qui lui convient le mieux. Lors de l’atelier offert dans le cadre de la 11e édition de la retraite de rédaction Thèsez-vous?, vous serez invités à explorer à travers la danse et le mouvement divers enjeux pouvant être rencontrés lors de la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. Cette expérience en mouvements vous permettra d’adopter un point de vue nouveau sur votre vécu personnel et de partager celui-ci avec les autres participants. Élysa Côté-Séguin est candidate au doctorat en psychologie (D. Psy.) de l’Université de Sherbrooke, au cheminement Intervention en enfance et en adolescence. Elle a également complété la formation en danse-thérapie offerte par le Centre National de Danse-Thérapie des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Ses diverses expériences en danse et son bagage clinique en psychologie lui permettent de jumeler deux passions pour adopter une pratique novatrice au Canada : la danse-thérapie. J’ai des amis de rédaction, avec qui je discute (avec qui je chiale), mais surtout avec qui j’écris et j’organise mon temps d’écriture. Judy Reeves – Writing Alone, Writing Together Depuis quelques mois, nous réfléchissons aux meilleures façons de favoriser, faciliter et valoriser les différentes initiatives par et pour les étudiant.e.s aux cycles supérieurs au Québec. Plusieurs voies sont explorées et nous vous proposons aujourd’hui une option, soit celle de vous joindre au groupe Facebook Thèsez-vous ENSEMBLE dont la visée est de favoriser l’organisation de séances de rédaction collective en ville, de groupes de rédaction solidaire, voire de retraites maison (#thesezvousmaison) avec d’autres étudiant.e.s rencontré.e.s lors d’une retraite Thèsez-vous?. Il s’agit aussi d’une façon simple et efficace de partager des ressources, des astuces, des annonces et même ses meilleures blagues académiques, toujours dans l’optique de faciliter et d’adoucir le quotidien d’étudiant.e.s qui font face aux mêmes défis que vous. C’est donc un groupe par et pour les étudiant.e.s, qui vivra en fonction des besoins et des intérêts de la communauté Thèsez-vous? qui s’agrandit d’une retraite à l’autre. D'ailleurs, plusieurs innovent déjà et nous sommes impressionné.e.s des initiatives qui démarrent aux quatre coins du Québec. Cet été, des ancien.ne.s participant.e.s ont proposé des #thesezvousmaison, alors que d'autres étudiant.e.s se sont organisés plus formellement, par exemple dans le cadre du projet Heures Pro(Thèse)s.  Voici leur petite histoire… Nous sommes le Comité de thèse de psychologie DE Longueuil, composé d'étudiant(e)s au Doctorat en psychologie du cheminement en enfance et adolescence de l'Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil. Le comité a été créé en avril 2015 à la demande des étudiants du programme afin de réfléchir avec l'équipe professorale, le département de psychologie et la Faculté des lettres et sciences humaines au processus de thèse, qui on peut se l'avouer peut parfois, voire souvent, devenir ardu. La première activité du Comité a été de créer un sondage afin de répertorier les satisfactions et les insatisfactions des étudiants quant au processus de thèse, ainsi que pour compiler leurs suggestions pour l'alléger. À la suite de l'analyse de ce sondage, le Comité a mis sur pied les Heures Pro(thèse)s -HPT pour les intimes!- pour pallier l'impression généralisée d'isolement et de manque de temps. Tout le monde sait rationnellement qu'il doit travailler sur sa thèse, mais se mettre à la tâche est très souvent pénible et remis à plus tard. Ainsi, depuis mars 2016, le Comité de thèse réserve un local de classe confortable et éclairé, à raison d'au moins une fois par semaine, afin que les étudiants puissent venir travailler sur leur thèse, en groupe et en silence. Rien de mieux pour la motivation de savoir qu'il y aura d'autres étudiants qui travailleront en même temps que nous. Plus de raison de procrastiner puisqu'une plage horaire est maintenant officiellement dédiée à la thèse! Et comble du bonheur, le comité offre gratuitement aux étudiants thé, café et délices sucrés! Bref, n’hésitez pas à proposer une activité de rédaction, indiquer lorsque vous allez rédiger à la bibliothèque de votre quartier, manifester votre intérêt à joindre un groupe qui se forme ou partager l’atelier qui a changé votre vie, tout ça via le groupe Thèsez-vous ENSEMBLE.

Lors de la 8e édition des retraites Thèsez-vous? qui se déroulera au Manoir d'Youville du 2 au 4 septembre 2016, Aurélien Fievez sera des nôtres pour animer un atelier sur la reconnaissance vocale comme outil de rédaction universitaire. Ça promet! Résumé La rédaction universitaire proprement dite est parfois longue, complexe et surtout exigeante. Afin de rendre le texte produit de qualité, la rédaction demande une concentration importante et un travail linguistique abouti de la part du chercheur. Pour ce faire, différents outils sont à notre disposition, tel que la reconnaissance vocale. Afin de comprendre son utilisation et sa pertinence, plusieurs questions émergent : Quelle est la place de la reconnaissance vocale dans le panel des outils disponibles ? Comment celle-ci peut-elle favoriser la rédaction d’un document scientifique ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont les parties du document à privilégier ? Comment les utiliser à bon escient ? C’est à l’ensemble de ces questions que cette présentation tentera de répondre afin d’apporter un éclairage sur cette pratique de rédaction novatrice. Aurélien Fiévez est titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de l’Université de Montréal avec une spécialisation en intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC), en psychopédagogie et en formation des maîtres. Il est chercheur régulier au Centre de Recherche interuniversitaire pour la Formation et la Profession enseignante (CRIFPE) et à la Chaire de recherche du Canada sur les TIC et l’éducation où il coordonne différents projets et évènements scientifiques. En parallèle, il est Expert scientifique au service du numérique éducatif à la Fédération Wallonie-Bruxelles où il s’occupe du pilotage numérique du système éducatif. Ses intérêts de recherche se centrent sur l’intégration des TIC en éducation, les modèles d’intégration, la formation enseignante et dans d’autres domaines liés aux sciences de l’éducation.

Il reste encore quelques places disponibles, inscrivez-vous dès maintenant!

Ce n'est pas une formule magique, mais un petit mode d’emploi pour l’organisation d’un #ThèsezVousMaison, chez soi, au chalet, chez vos parents, dans la cabane du petit cousin réquisitionnée pour la cause: votre mémoire, votre thèse, un article qui tarde, une demande de bourse qui presse, la huitième version (finale!) de ce rapport d'activité. 1) Planifiez un horaire rigide, que vous respecterez à la minute près C’est une façon concrète de s’engager dans la rédaction, en découpant la journée en cases horaires déterminées à l’avance, chacune associée à des objectifs de rédaction précis. L’idée est de diviser votre journée en périodes réalistes plutôt que d’inscrire à votre agenda RÉDACTION pour la journée entière, comme si ça allait se dérouler pendant 12 heures sans arrêt, comme si les majuscules y changeaient quelque chose... Bonus Pourquoi ne pas s’inspirer de l’horaire des retraites Thèsez-vous? qui, tranquillement, semble faire ses preuves! Remplacez simplement les ateliers par des discusions thématiques entre étudiant.e.s et les activités en plein air par votre loisir préféré. 2) Prévoyez vos pauses et ce qu’elles impliquent en termes de ravitaillement pour le corps et l'esprit La veille de votre journée de rédaction, planifiez à l’avance vos repas et collations. L’idée est de ne pas perdre de précieux temps de rédaction et, surtout, ne pas utiliser la nourriture comme excuse à la procrastination. De même, allouez-vous des pauses réelles qui n’impliquent pas d’écran (dans le doute, précisons que le cellulaire EST un écran ;) ). Bouger reste idéal. Sortez dehors, faites votre lavage avec énergie, trouvez-vous une marelle! Cela dit, il s'agit d'une pause et il faut s’y remettre ensuite. Pour faciliter la transition sans trop vous poser de questions, fixez-vous un temps de pause et, plus essentiellement, respectez-le! Bonus L’heure qui suit le diner semble être LE moment pour se dégourdir, retrouver de l'énergie et ne pas sombrer dans la démotivation de l’après-midi, caractérisée par des images persistantes de sieste ou d’apéro en terrasse. Offrez-vous une heure complète de pause, sans culpabilité pour éviter de perdre une heure à fixer l'écran sans produire quoi que ce soit de significatif. 3) Organisez votre cadre de rédaction en conséquence Votre cadre de rédaction doit favoriser la concentration. Pensez au son (des bouchons? des écouteurs?), à la lumière (suffisante et naturelle de préférence), à l’ergonomie (pourquoi ne pas vous installer pour rédiger une partie de la journée debout?), à la disponibilité des outils (livres, articles, bloc notes sous la main pour inscrire les idées à ne pas oublier, mais qui n'ont rien à voir avec votre rédaction). Si vous rédigez dans un espace où il est possible de vous déranger (au travail, auprès de votre famille, dans un espace public), assurez-vous pour que votre isolement symbolique est clair, annoncé et respecté (ceux, celles qui vous aiment comprendront). Bonus Au moment où vous vous dites « J’ai besoin d’Internet pour aller chercher des articles », doutez de vous-même. Il sera toujours préférable de se déconnecter, que ce soit via votre ordinateur ou votre cellulaire (Et le mode vibration n'est pas synonyme de déconnexion ;) ). C’est ardu, certes, mais très payant au final. Offrez-vous la quiétude d'un "blitz" de rédaction sans interruption. 4) Trouvez-vous des âmes sœurs (réelles ou virtuelles) L’une des leçons tirées de l’expérience des retraites Thèsez-vous? est l’effet positif du groupe sur la motivation. N'hésitez pas à vous allier d’étudiant.e.s qui vivent des défis similaires pour rédiger en chœur. Il apparait essentiel de déconstruire cette représentation de la rédaction qui se veut inévitablement souffrante et solitaire. Au contraire, la solidarité silencieuse qui s’installe lorsqu’on rédige à plusieurs supporte et pousse à persévérer lorsque la motivation s’effrite. Bonus Vous avez déjà participé à une activité Thèsez-vous, contactez d’ancien.ne.s participant.e.s pour des périodes hebdomadaires et collectives de rédaction non négociables. L'idée est de profiter du fait qu'il est souvent plus facile de respecter un engagement envers ses pairs qu’envers soi-même. Enfin, s’il est douloureux de rédiger en été, ce serait malhonnête de ne pas en reconnaitre ses réels avantages: On a très rarement froid aux extrémités, on peut rédiger dehors, on débute généralement après que le soleil se lève et termine avant qu’il ne se couche et personne ne semble répondre à ses courriels, invalidant par le fait même la façon par excellence de procrastiner. Autrement dit, pause de "je débute dès que j'ai répondu à mes courriels". En espérant que vous saurez profiter de ces quelques astuces, bonne rédaction et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos #ThèsezVousMaison. On est curieux, curieuse, et ça motive les troupes! Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous? .

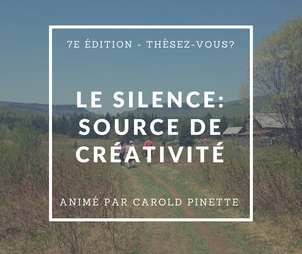

Mise à jour en août 2023.  En plus des ateliers sur le "savoir-écrire" qui se dérouleront lors de la retraite Thèsez-vous? (21 au 23 juin 2016 au Couvent Val Morin), nous aurons droit à des séances matinales de yoga animées par Noémie Huet Gagnon de Yoga Equanimité et un atelier sur le silence comme source de créativité. Ça promet!  Cet atelier vous propose des outils pour prendre contact avec votre espace de créativité. Des exercices simples, accessibles, alternant mouvement et immobilité, vous feront réaliser qu'il existe à l'intérieur de vous, un espace de paix, de calme et de repos, propice à la découverte de vous-même, de votre environnement et de la créativité qui l’habite. Animé par Carold Pinette, homme d’affaires dans le domaine récréotouristique avec une expérience à l’international, il partage aujourd’hui son temps entre ses activités à BOLDAIRPUR, l’animation d’atelier et le coaching de gens désireux d’être guidés dans leur démarche, tant au niveau des affaires que sur le plan personnel. La relation qu’il entretient avec le Silence depuis plus de 38 ans l’a conduit au coeur du Tibet, au mont Kaïlash, puis dans le nord de l’Inde, au pied des montagnes de l’Himalaya et dans le désert du Sahara. |

Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives

Septembre 2023

Thèmes

Tous

|

Flux RSS

Flux RSS