|

Devoir travailler en vacances? Même si on sait qu’il est nécessaire de prendre des congés exempts de rédaction, parfois, on n’a juste pas le choix. Pour ma part, ça m'est arrivé il y a un an et demi. J’avais planifié un séjour à New York avec ma sœur pour aller voir des comédies musicales. La date limite d’un contrat tombait en même temps et malgré mes efforts, je n’avais pas réussi à terminer mon travail avant de partir. J’ai donc dû apporter mon ordinateur en vacances, et terminer mes tâches pendant mon séjour. Plusieurs ami.es et collègues m’ont affirmé avoir fait la même chose. Pour Maude, dont le dépôt de la thèse était imminent, c’était sur les routes du Québec qu'elle a rédigé, alors qu’elle était en road trip avec sa copine. Pour Sara, c’était en voyage à l’étranger alors qu’elle passait du temps dans sa belle-famille. Eugénie, elle, a traîné son ordinateur dans son backpack, alors qu’elle arpentait l’Europe après un échange étudiant: la date limite donnée par son directeur approchait trop vite pour qu'elle passe un mois sans rédiger. Les exigences du monde académique, les délais serrés, les imprévus et l’imminence d’un dépôt sont certaines des raisons pour lesquelles plusieurs étudiant.es doivent travailler pendant les vacances, ou du moins, pendant une partie importante de celles-ci. Mais si les contraintes peuvent en être la source, la liberté d’horaire et la nature du travail académique peuvent être, d'un autre côté, propices à bouger, à s’exiler, à rédiger ailleurs ou sur la route. Ainsi, travailler en vacances peut devenir une belle opportunité pour changer d’air, découvrir de nouveaux coins et même, qui sait, rédiger mieux? Pour vous inspirer à rédiger ailleurs et autrement, voici des témoignages et des idées pour travailler de manière productive (et sans trop de stress!) en vacances. Des bienfaits de la rédaction nomade Quand j’ai parlé à des amies et des collègues du sujet de mon article, la plupart m’ont témoigné leur enthousiasme pour la pratique de la rédaction « nomade », et m’ont aussitôt partagé leur expérience. Il s’avère que, avec un peu d’organisation, elles en ont tiré beaucoup de positif! Pour Myriam, travailler en nature ou loin de chez elle rend définitivement le travail plus agréable. Elle dit même arriver à se sentir en vacances, malgré la charge de travail, et revient chez elle particulièrement reposée. Pour Julie, rédiger en vacances lui permet de mieux travailler et d'être plus concentrée. Le fait d’être dans un autre environnement lui amène structure et concentration. Pour Sara, qui a rédigé un peu partout - incluant le fin fond de la forêt, le cœur de Londres, la campagne française et même Las Vegas - le fait de vouloir visiter les endroits où elle se trouve est une grande motivation à être disciplinée. En effet, en travaillant efficacement pendant une partie de la journée, elle a le loisir d’aller se promener par la suite, et de vraiment en profiter. Un avantage majeur, selon Sara, c’est que la distance physique et, parfois, le décalage horaire, aident à refuser des sollicitations personnelles ou professionnelles qui auraient pu entrer en conflit avec la rédaction, ce qui fait écho au principe entourant les retraites Thèsez-vous. Il est souvent plus facile de dire non et de prendre rendez-vous avec son mémoire ou sa thèse lorsque nous sommes loin et hors de notre routine quotidienne. Rédiger, mais pas toute la journée Ce qui revient le plus dans le propos des personnes avec qui j'ai discuté, c'est l'importance de bien organiser son horaire. En effet, travailler en vacances peut facilement devenir chaotique et stressant si on ne prend pas la peine de se demander quand et comment on veut travailler. Une bonne idée, selon Sara et Maude, c'est de bien définir les frontières des périodes de travail et repos, afin d'être productif.ves, mais aussi de pouvoir profiter, sans culpabilité, des endroits visités. Les deux m'ont parlé d'un horaire de travail le matin, puis d'activités l'après-midi. Et pas touche aux week-ends, pour être présent.es pour les gens qui les entourent! Eugénie, quant à elle, prône la flexibilité, malgré l'importance de la discipline. Pour elle, tout est une question de météo. S'il fait beau le matin et que de la pluie se fait attendre en après-midi, elle inverse ses périodes de rédaction. Dans tous les cas, il est pertinent de questionner nos rythmes naturels, à savoir si nous sommes plus productif.ves le matin ou le soir. Il peut aussi être intéressant de planifier la rédaction pendant les moments où il y a moins de risques d'être sollicité.es (par les membres de votre famille qui vous proposent des activités, par l'envie d'aller jouer dehors, etc.). Pour ma part, à New York, j'ai profité du matin très tôt pour avancer mes dernières tâches de contrat. Alors que l'auberge au complet dormait encore, je suis descendue dans la salle à manger, vide à cette heure, pour travailler. Après deux heures de travail intense de 6h à 8h, j'étais prête à profiter de ma journée avec ma soeur (qui ne s'est même pas rendue compte que je m'étais éclipsée!). Ce qui fait le pont avec un deuxième élément important. Se mettre à l'abri des distractions

« Les gens qui amènent leur portable sur la plage me font toujours pitié : soit vous décidez de travailler et vous le faites dans un milieu propice (climatisé et à l’abri des distractions), soit vous profitez de vos vacances. Travaillez ou profitez, mais ne profitez pas de vos vacances pour travailler. Délimitez clairement vos périodes de rédaction et ne les laissez pas déteindre sur vos périodes d’arrêt, de relaxation, de ressourcement. » (La grande sagesse de Geneviève Belleville, dans son ouvrage Assieds-toi et écris ta thèse, p. 14). Pour éviter de travailler au milieu de votre famille qui est beaucoup trop en mode vacances, ou côte à côte avec votre chum ou blonde qui prend son café sur la terrasse en vous parlant toutes les deux minutes, le choix du lieu de rédaction est crucial à un travail efficace et sans distractions. Une pièce fermée, un endroit éloigné, un café tranquille, tant qu'il est possible de vous mettre au travail quelques heures de manière productive. Pour Maude, alors que la route et les journées de repos alternaient au fil de son road trip, les cafés ou les bibliothèques municipales et universitaires des villes qu'elle visitait étaient des endroits idéals pour travailler. Pour Eugénie, les auberges de jeunesse vides lui permettaient d'avancer significativement son travail sans être dérangée - en plus de bénéficier des recommandations privilégiées des employé.es pour des cafés fantastiques à proximité. Éliminer les distractions peut être encore plus difficile en vacances! Cela dit, fermez la porte, bloquez vos notifications, cachez votre téléphone, fermez les rideaux de la fenêtre qui porte sur la plage où s'amusent les baigneurs... et informez vos proches que vous ne serez pas disponible pendant cette période. Ce qui nous amène au dernier point. Une fois le travail terminé, allez profiter de vos vacances! Vous venez de travailler une, deux heures ou un avant-midi, de manière concentrée? Il est temps de fermer votre ordinateur et d'aller profiter de la nature, de la ville ou des gens avec qui vous voyagez! Et surtout, n'oubliez pas de vous garder des journées où vous ne travaillerez pas, afin de pouvoir faire le plein d'énergie. Cela est essentiel, selon Sara, à la poursuite des objectifs de rédaction ainsi qu'au soutien de la motivation. Maude le dit franchement: il y aura forcément des journées où vos plans tomberont à l'eau. Il ne faut pas trop s'en faire. On peut en profiter pour évaluer rapidement les circonstances qui sont à la source de l'abandon, et tenter de pallier ces éléments pour la prochaine période de rédaction. Rédiger sur la route nécessite ainsi une bonne dose de flexibilité et d'organisation. Mais ne laissez pas des détails vous empêcher d'essayer! Dans votre valise pour vos prochaines vacances, pourquoi ne pas apporter votre maillot de bain, votre crème solaire et... votre ordinateur? Qui sait quels spots de rêve vous trouverez pour rédiger! (Pour ma part, je m'en vais de ce pas préparer mon sac pour un séjour de rédaction en Abitibi chez ma mère... ! Bye là!). Billet rédigé par Marion Gingras-Gagné

0 Commentaires

Il y a 6 ans se déroulait la toute première retraite de rédaction de Thèsez-vous, dans un camp à St-Alphonse Rodriguez. Née d’une idée un peu folle, mais aussi d’une intuition forte, cette retraite a été magique et révélatrice. C’est là qu’ont germé les premières idées pour l'organisme. S'en est suivi la mise en place de quelques retraites par année, un peu partout au Québec, qui ont attiré un grand nombre d’étudiant.es. En parallèle, ça commençait à s’organiser en-dehors des retraites, entre étudiant.es, car il y avait cette volonté de reproduire la motivation et la productivité de ces évènements lors du retour à la maison! C'est ce qui a mené au groupe Facebook Thèsez-vous Ensemble, et les rencontres dans les cafés et les bibliothèques ont commencé à devenir plus fréquentes, les étudiant.es initiaient des rendez-vous en publiant des annonces sur le groupe. Une fois rendu.e.s sur place, c’était facile, il suffisait de repérer les épingles à linge sur les ordinateurs pour trouver ses coéquipier.ères!  Pendant que le nombre de retraites augmentait à grande vitesse, Thèsez-vous organisait régulièrement des séances de rédaction collectives au café Chez l’Éditeur. Pendant ce temps, les rendez-vous informels de rédaction se multipliaient, et l’humour de tomates a commencé à prendre bien sa place! Cette expérience à permis à l'équipe d'entrevoir la possible ouverture d’un Espace permanent de rédaction, pour accueillir des étudiant.es tout au long de l’année. En 2018, l’Espace Thèsez-vous a ouvert ses portes dans Villeray. Pendant presque deux ans, il a accueilli des étudiant.es à presque pleine capacité tous les jours! Dans ce lieu magique se sont organisées des journées spéciales, de la Rédaction nocturne, des activités informelles, des ateliers sur la rédaction, des rassemblements, des groupes d'écriture... mais ont surtout germé des idées, et se sont écrit des pages et des pages de mémoires et de thèses (en ajoutant à cela beaucoup beaucoup de café et de thé bu...!) Puis, en mars 2020, comme tout le monde, l'organisme a été ébranlé. Espace fermées, retraites reportées... En quelques mois, nous avons dû créer une toute nouvelle organisation, éviter la faillite et la fermeture de l’Espace, et mettre en place des services virtuels pour continuer de soutenir les étudiant.es en télétravail forcé. Depuis l’avatar Thomas Te jusqu’aux Cohortes et Blitz virtuels, en passant par la Rédaction de saison, on a beaucoup sué, mais on a aussi réussi à mettre en place des services qui ont solidifié la communauté des étudiant.es aux cycles supérieurs. Maintenant, il est courant de rédiger en ligne avec des étudiant.es d’autres régions et même d’autres pays, même en restant chez soi!  Et parce qu’on avait envie de se challenger (encore) un petit peu, on a aussi mis en place une série d’ateliers sur différents aspects de la rédaction, auxquels participent un nombre croissant d’étudiant.es, enregistré un balado intitulé « C.H.U.T » et fait revivre la place Parlez-vous! Ouf! Depuis 6 ans, on en a fait, du chemin! 6 ans, ça fait beaucoup de retraites, de services virtuels, de fins de sessions, de soutenances, de tomates, de « C’est la pause »…! 6 ans, c'est une communauté qui a grandi de manière exponentielle, c'est un réseau qui se développe, c'est les amitiés créées, les collègues, les liens qu'on a vus naître, c'est une équipe dynamique qui prend de l'expansion... De ces 6 années surprenantes et mémorables est née une solidarité aussi forte qu'inattendue. Maintenant qu'on est rendu.e.s là, qu'est-ce que l'avenir réserve à Thèsez-vous? 🙂 L'idée est venue d'une participante à un Blitz virtuel, Vanessa, qui disait squatter l'appartement de ses ami.e.s en vacances pour rédiger quelques jours en dehors de son environnement quotidien. Quelle merveilleuse idée, si simple, évidente et pleine de potentiel! Plusieurs d'entre nous devrons rédiger (beaucoup!) cet été sans toutefois pouvoir s'évader dans une retraite de rédaction ou un chalet. La situation sanitaire actuelle complique drôlement les déplacements, les disponibilités de chalets sont en voie d'extinction ou hors de prix... Il y a de quoi être embêté.e.s et démotivé.e.s! L'idée d'occuper l'appartement ou la maison de personnes qui nous entourent pendant leur absence devient une alternative vraiment bien pensée et tout à fait pertinente! Alors, pendant quelques jours, on peut se recréer une petite retraite maison loin de notre bureau à la maison, des tâches et de notre quotidien, pour s'offrir du temps de qualité (et sans distraction!) avec notre mémoire ou notre thèse.

En ce sens, sortir de chez soi pour s'installer quelques jours ailleurs peut être drôlement efficace, en plus d'être souvent gratuit, par un simple échange de service. Votre meilleure amie, votre voisin, vos parents ou n'importe qui dans votre entourage part en camping ou à la plage et a besoin de quelqu'un.e pour arroser ses plantes, nourrir son chat ou veiller sur son potager? Pensez à offrir vos services en échange de quelques jours de tranquilité! Ou bien peut-être que c'est vous qui partez en vacances? SI c'est votre cas, pensez aux étudiant.es que vous connaissez! Le mois de mai a commencé! Pour plusieurs, c'est le moment de terminer un chapitre, un article, peut-être même son mémoire ou sa thèse. Pour d'autres, il s'agit d'en profiter pour donner un coup avant de pourvoir prendre, enfin, des vacances. Peu importe votre situation, l'équipe de Thèsez-vous a décidé d'amplifier sa programmation pour vous soutenir dans cette rédaction intensive: En mai, on propose deux Blitz par semaine, en plus des quatre cohortes mensuelles. Dans ce contexte, nous avons décidé de démystifier le « binge writing » et d'illustrer en quoi cette approche intensive est utile et compatible avec des séances de rédaction quotidiennes (« snack writing »). Pour ou contre le « binge writing » ? Lorsqu’il est question de rédaction académique, une majorité d'auteur.e.s s’entend pour dire que le "binge writing" (séance de rédaction compulsive et prolongée, souvent motivée par l’approche d’une date de tombée) est néfaste pour l’inspiration, le bien-être, en plus d’être peu productif. La plupart de ces auteur.e.s basent leurs conclusions sur les travaux de Boice et/ou leur expérience personnelle. Certain.e.s spécifient que cette façon d'écrire tend à nourrir l’anxiété et la culpabilité entre les séances de rédaction. Voici un exemple de scénario couramment évoqué : "Après un mois sans toucher à ma thèse, je m’impose une fin de semaine de rédaction sans pause, de 8h à 18h". Un scénario qui suscite de la pression de performance et qui mène (trop souvent) au report de la séance de rédaction pour des raisons comme: "Je ne suis pas assez inspiré.e pour effectuer un tel blitz" ou "Vaut mieux attendre un moment plus propice". Paul Silvia, connu pour son ouvrage How to Write a Lot (2007), renchérit en stipulant que le "binge writing" alimente le sentiment d’écœurement à l’égard du projet de recherche de la même manière que lorsqu'on prend une (ou plusieurs!) bouchée de trop de notre dessert préféré. Bob Boice a été très prolifique en articles et en recommandations sur la question. Vous avez probablement déjà entendu son mantra: la meilleure façon de rédiger et de le faire un peu, tous les jours. Récemment, Helen Sword, auteure de Air & Light & Time & Space: How Successful Academics Write (2017) a apporté quelques nuances à cet adage particulièrement populaire. En effet, rédiger un peu tous les jours est sans équivoque une bonne stratégie pour s’attaquer à la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. Toutefois, il s’agit ni de la meilleure façon, ni de l’unique façon de faire. Après avoir questionné plus de 1 000 étudiant.e.s et chercheur.e.s dans 15 pays, Sword va jusqu’à soutenir qu’il n’y a pas de corrélation entre productivité et rédaction journalière. Cette enquête met en lumière qu’il n’existe pas de stratégie qui corresponde à tous, à toutes. En fait, défendre une seule façon de faire entraîne surtout de la culpabilité chez les ceux et celles pour qui cette stratégie n’est ni efficace, ni réaliste. Nous avons approfondie cette question dans le cadre des activités de Thèsez-vous, dans le soucis d’encourager l’adoption de bonnes habitudes rédactionnelles et non l’inverse. Plus concrètement, nous nous sommes demandées : Est-ce qu'un Blitz virtuels est l'équivalent du "binge writing"? La réflexion qui en découle se décline en trois conseils appliqués lors de cette activité, mais qui sont tout aussi valables pour les étudiant.e.s qui préfèrent une approche journalière de la rédaction. 1. Gérez votre rédaction avant que votre rédaction ne vous gère L’intérêt d'un Blitz virtuel est que l’inscription implique nécessairement un engagement envers soi-même et un temps réservé, dédié, sans distraction. Que ce soit une heure tous les jours ou un blitz de deux jours par mois, l’intérêt est de planifier les séances et de ne pas se désister. Une fois que ces moments sont inscrits de façon ferme dans votre calendrier, c’est aussi une façon efficace de vous libérer de la pression de rédiger le reste du temps. Au niveau de la micro-gestion, il est aussi intéressant de planifier son temps en adoptant une approche de type "Pomodoro". En comparaison avec le "binge writing", l'adoption d'un horaire qui inclut d'emblée une alternance de travail concentré et de pauses permet de diminuer le sentiment d'écoeurement et d'épuisement, tout en facilitant la poursuite de plus longues séances de rédaction, comme c'est le cas dans un Blitz virtuel. 2. Offrez-vous des objectifs SMART qui le sont vraiment Nous avons déjà abordé dans ce blogue l’intérêt de se doter d’objectifs de rédaction SMART. Après cinq ans à tester l’approche lors de nos activités, il semble que ce soit un outil particulièrement utile pour les étudiant.e.s, peu importe le temps disponible. Cela dit, un problème récurrent est le mélange involontaire entre «je devrais» et «je peux». Selon vos idéaux, peut-être que vous devriez rédiger trois jours par semaine, mais le pouvez-vous réalistement dans le brouhaha de votre vie et les circonstances actuelles? Il est peu productif de se doter d’une armée d’objectifs si on ne les atteint jamais, d’où l’importance d’effectuer des diagnostics lucides régulièrement et de s’ajuster. La conclusion de ce diagnostic impliquera peut-être de reconnaitre que, considérant votre mode de vie et vos engagements professionnels et personnels, un "binge writing" planifié est l'approche la plus efficace et satisfaisante pour vous. 3. Vous n’êtes pas seul.e, profitez-en! Qu’il soit question de rédaction journalière ou de blitz ponctuels, le fait de se sentir engagé.e envers ses pairs, voire redevable à une communauté, est hautement favorable à la persévérance et au maintien d’une certaine discipline. Ce phénomène n’est pas propre à la rédaction, on l’observe dans une diversité d’activités, notamment dans la pratique d’un nouveau sport ou l’adoption d’habitudes alimentaires. Ainsi, malgré votre caractère solitaire et vos drôles de mimiques lorsque vous êtes concentré.e, il est fort probable que vous serez plus productif.ive si vous prenez rendez-vous avec d'autres étudiant.e.s dans le but spécifique de rédiger. En vous engageant ainsi, il sera plus aisé de privilégier la rédaction au détriment de d’autres dossiers et requêtes de dernière minute, simplement parce que vous l'avez promis à une autre personne que vous-même! En sommes, que vous ayez un faible pour la rédaction matinale du lundi au vendredi ou que vous soyez un.e adepte du "binge writing" mensuel, cela importe peu et risque même de varier dans le temps et selon votre situation. Plutôt que de vous imposer une seule façon de faire rigide, tentez de suivre ces trois conseils dans le prochain mois: (1) une planification précise et ferme dans votre agenda (2) qui inclut des objectifs SMART réellement adaptés à votre situation et (3) des rendez-vous avec des collègues tout aussi préoccupé.e.s par l’avancement de leur mémoire ou de leur thèse. Bonne rédaction! Par Sara Mathieu-C., cofondatrice et directrice de Thèsez-vous et Marion Gingras-Gagné, doctorante en études littéraires et féministes

Si vous faites partie de la communauté Thèsez-vous, vous connaissez probablement notre grand amour pour les « tomates », qui renvoient à la fameuse technique Pomodoro. La méthode fait ses preuves depuis plusieurs années parmi nous, que ce soit en retraites, à l'Espace et dans nos services en ligne. En tant qu'étudiante au doctorat, je suis devenue une grande adepte de cette méthode, qui me procure structure, productivité et motivation, en plus de me permettre de rédiger de manière solidaire. Il est évident que les bouleversements des derniers mois nous ont obligé à revoir nos méthodes de travail. Pour ma part, j'ai dû apprivoiser le travail à la maison, et ça n'a pas été facile. Il s'est tout de même avéré que la technique Pomodoro a joué un rôle extrêmement important dans la réorganisation de mon travail, et après un an, je peux vraiment réaliser à quel point. Dans le contexte de télétravail, où les distractions pullulent, où les interruptions sont nombreuses et où l'égarement est facile, le pomodoro a été mon point d'ancrage. La technique Pomodoro, c'est quoi?

La technique Pomodoro est un outil de gestion de temps créé par Francesco Cirillo et nommé en référence au minuteur en forme de tomate utilisé pour la cuisine. Sa méthode propose de découper le temps en petites tranches plus digestes, mais aussi d'alterner le temps de travail avec des pauses - qui se révèlent nécessaires à la conservation de notre énergie et de notre motivation. Pour le travail académique, il semble être optimal d'alterner des périodes de 50 minutes de travail avec des pauses de 10 minutes, permettant alors un temps assez long adéquat à la réflexion dense. Précédemment sur le blogue, Sara nous a offert un mode d'emploi détaillé permettant de s'initier à la technique Pomodoro. Je vous invite à aller consulter son article pour tout savoir sur la méthode. Pour ma part, voici quatre raisons qui ont fait de la méthode Pomodoro une bouée de sauvetage dans la dernière année de travail à la maison. 1. De l'ordre dans de longues journées vides En n'ayant plus de rencontres de rédaction, de séminaires, d'ateliers, de blocs à l'Espace, ou rien qui organisait mon temps, je me suis retrouvée devant une longue suite de journées vides où je devais travailler, mais sans avoir de cadre. L'enjeu, avec le travail à la maison (que plusieurs d'entre vous vivent peut-être déjà, en l'absence de bureau ou d'espaces de rédaction), c'est qu'il est facile de travailler n'importe quand et n'importe comment, commençant super tard le matin et étirant les heures de travail jusqu'au soir. L'idée n'est pas d'aller contre nos préférences et nos rythmes naturels (si vous aimez travailler le soir, c'est super. Personnellement, je dors), mais plutôt de ne pas travailler sans arrêt et sans structure. La technique Pomodoro m'a aidé à me fixer des limites de temps (de départ et d'arrêt), à me construire un horaire réaliste et à me permettre, une fois 17h arrivé, de passer à autre chose sans culpabilité. Il me suffisait de découper ma journée en périodes de 50 minutes et d'être réaliste sur le nombre de pomodoros que je pouvais accomplir. Aussi, cette méthode m'a permis de mesurer ma progression. Alors qu'avant, j'avais parfois l'impression de n'avoir pas travaillé dans la journée, le nombre de pomodoros accomplis me le confirmait. 2. Un espace de concentration exempt de distractions Cette caractéristique est, je pense, la plus importante et celle qui a été la plus déterminante pour moi. Vivant en colocation, partageant mon bureau et étant très distraite par l'actualité, j'avais du mal à travailler de manière concentrée. La méthode Pomodoro est devenue un moyen de protéger mes périodes de travail. Il me suffisait d'être stricte avec moi-même et d'éteindre toutes les notifications, fermer les onglets de réseaux sociaux (voire ne même pas les ouvrir avant tard dans la journée) et d'éloigner mon téléphone pour pouvoir m'atteler à une tâche précise pour 50 minutes. C'est fou comme le fait de faire tous ces petits gestes a marqué une différence pour moi. Les pomodoros sont devenus des espaces sécuritaires exempts de distraction et de sollicitation. Et ça me laissait, par la suite, la joie d'aller sur Facebook et de scroller Instagram sans culpabilité et sans angoisse, mais seulement lorsque je n'étais pas en train de travailler. En ce sens, la technique Pomodoro m'a aussi vraiment aidé à me rendre temporairement indisponible. Il faut dire aussi qu'à force de dire explicitement à mes proches, collègues ou professeurs que je n'étais pas disponible pendant ces périodes, les attentes ont diminuées face au fait, par exemple, que je ne réponde pas à leurs courriels dans la minute (pour des exemples de courriels d'absence, voir l'article de Sara juste ici). 3. Se mettre au travail Plusieurs théoricien.nes et auteur.trices le disent (dont l'auteur prolifique Stephen King): le plus difficile, dans le travail d'écriture, est de commencer. Amorcer une réflexion, débuter l'écriture d'un paragraphe, écrire la première ligne de la journée... Me mettre au travail a longtemps été ce qui était le plus difficile pour moi. Mais il ne fallait pas chercher bien loin la raison de ma tendance à procrastiner! Les longues journées qui s'annonçaient me semblaient être des montagnes à surmonter. Maintenant, en sachant que je me mettais au travail pour 50 minutes seulement, j'arrivais enfin à commencer ma journée, sans avoir y laisser toute mon énergie. Pendant les journées plus difficiles, et surtout lorsque certaines tâches me rebutent particulièrement, je réduis même la durée des périodes de travail. L'important, c'est d'avoir devant moi un objectif accessible et suffisant petit pour avoir la force de m'y mettre. 4. Travailler facilement en groupe (virtuellement) Habituée de travailler régulièrement dans des lieux publics ou à l'Espace, je n'aurais jamais pensé que la rédaction virtuelle deviendrait mon quotidien. Or, non seulement j'anime et je participe à plusieurs services de Thèsez-vous, mais je rédige aussi presque tous les jours avec mon propre groupe de travail, quatre filles que j'adore et avec qui j'ai beaucoup d'affinité. La méthode Pomodoro nous permet d'organiser notre horaire, tout en permettant à la fois un rendez-vous quotidien, un temps de travail de qualité (avec de la motivation provenant de la saine pression du groupe) et des périodes de partage. Récemment, j'ai aussi mis en place un groupe de travail dédié spécifiquement aux étudiantes dirigées par ma directrice. En plus de créer des liens forts au sein même de ma discipline, ce rendez-vous hebdomadaire nous gardent sur la bonne voie. Pour vous dire la vérité, ça m'a pris un peu de temps à m'adapter à la méthode Pomodoro, quand j'ai commencé à aller aux activités de Thèsez-vous en 2016. Mais depuis, je n'ai cessé d'y trouver des bienfaits, et je pense vraiment qu'elle a été un atout précieux dans mon parcours académique - la diminution drastique de mon stress et de ma procrastination depuis quelques année le démontre bien. Si vous vous êtes reconnu.es dans certaines situations que j'ai décrites ici, je vous encourage à essayer cette méthode. Juste l'essayer. Prenez un minuteur, éloignez votre téléphone et... commencez. Billet de blogue rédigé par Marion Gingras-gagné Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre ordinateur et d'être incapable de rédiger? Souffrez-vous parfois de l'angoisse de la page blanche? Avec la situation sanitaire actuelle, avez-vous mis votre projet de thèse ou de mémoire de côté pendant trop longtemps, et vous y remettre est un défi? Nous vous présentons une technique qui pourra peut-être vous aider: le free-writing. On l'a essayé, et c'est assez intéressant! Il s'agit d'une technique où, pour un temps déterminé, vous êtes invité.e à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, sans vous arrêter, sans vous préoccuper de la cohérence, de la syntaxe ou de la grammaire. Si cela suggère de tolérer la confusion du départ, les idées se clarifient au fil de cette écriture libre, en plus de favoriser une mise en action. Cela permet aussi d'éviter le piège de la réécriture (infinie!) d'un même paragraphe, stratégie de procrastination privilégiée par les étudiant.e.s perfectionnistes. ;) Voici les étapes à suivre pour expérimenter cette technique:

Tentez d'utiliser cette technique au début de vos séances de rédaction, peu importe si vous êtes inspiré.e ou non, particulièrement dans les phases plus angoissantes de votre rédaction. Il est également possible de débuter sa journée ainsi, peu importe si vous souhaitez entamer une séance de rédaction académique ou non. Comme toutes les techniques que nous abordons dans le blogue et lors des ateliers, le « free-writing » ne fonctionnera pas pour toutes les personnes. Tentez l'expérience, sans pression, pour voir... Et n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en lien avec cette technique ou toute autre stratégie expérimentée! Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous? et Marion Gingras-Gagné

Un des ateliers les plus appréciés de Thèsez-vous est celui qui porte sur la gestion des courriels. On y aborde notamment l'utilisation d'une signature stratégique et de courriels d'absence pour protéger le temps alloué au mémoire ou à la thèse. Je vous ai préparé quelques recommandations et exemples "clé en main" en guise d'inspiration. Petits principes de base

Exemple de signature Afin d'inviter les personnes qui vous contactent à mieux comprendre votre situation et faire preuve de patience ;) Prénom, Nom | Candidat.e à la maitrise ou au doctorat, Programme XXXXXXX | Université XXXXXXX Courriel universitaire | numéro de téléphone Site Internet (ex.page Researchgate ou LinkedIN si à jour) | Réseaux sociaux (si utile) | Lien vers votre article le plus récent *Veuillez prendre note qu'à moins d'une urgence, je réponds à mes courriels entre [heure] et [heure], du [jour] au [jour] car je suis actuellement en période de rédaction intensive. Exemple de réponse automatique pour une courte période (ex. retraite, blitz, cohorte) Bonjour, Merci pour votre courriel. Veuillez prendre note que je suis indisponible du [date de début] au [date de fin] inclusivement afin de prioriser la rédaction de [mon mémoire-ma thèse]. Je n’aurai pas accès à mes courriels, je prendrai donc connaissance de votre message à mon retour. Merci pour votre compréhension. Deux exemples de réponse automatique pour une longue période Bonjour, Merci pour votre courriel. Veuillez prendre note que, du [date de début] au [date de fin], je serai en période de rédaction intensive. À moins d'une urgence, je ne vous répondrai qu'à partir du XX. Je déclinerai également, non pas sans déception, la grande majorité des projets qui surviennent durant cette période afin de prioriser [mon mémoire/ma thèse]. Merci pour votre compréhension. Bonjour, Merci pour votre courriel. En cette période d'hyperconnexion, je souhaite protéger des périodes de temps délimitées pour rédiger [mon mémoire-ma thèse]. En ce sens, du [date de début] au [date de fin], je serai en période de rédaction intensive et je ne consulterai mes courriels que les [jours], entre [heure] et [heure]. S'il s'agit d'une urgence, veuillez répondre à ce courriel en inscrivant URGENT dans l'objet et je tacherai de répondre dans les plus brefs délais. Merci pour votre compréhension. Billet rédigé par Sara Mathieu-C., cofondatrice et directrice de Thèsez-vous

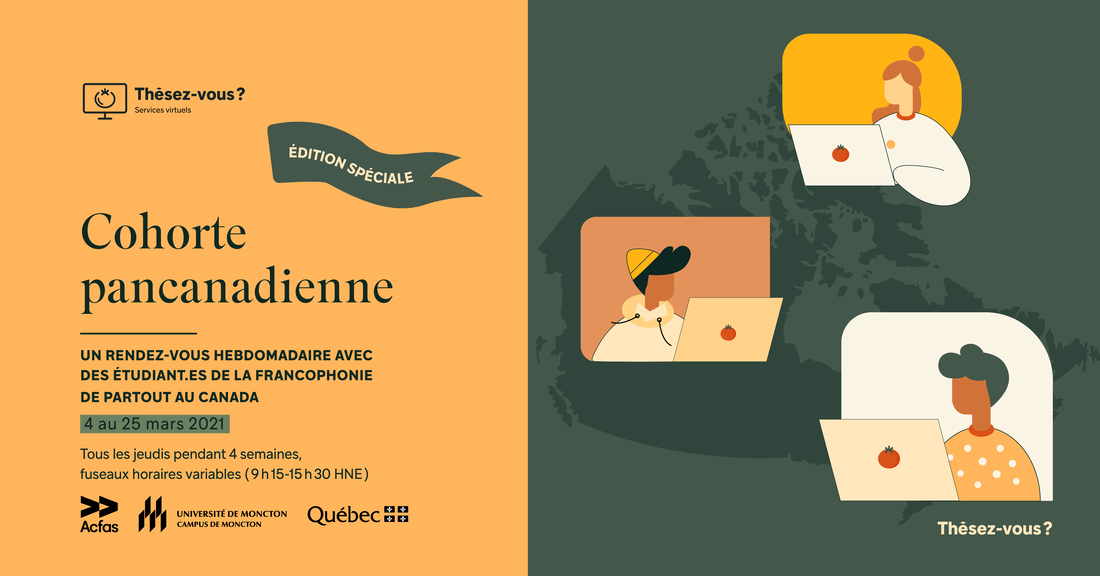

Une cohorte Thèsez-vous pour rédiger plus, mieux et ensemble à travers le Canada débute le 4 mars!2/15/2021 Grace au Programme d’appui à la francophonie canadienne (SRQC), Thèsez-vous s’est entouré de l’Acfas, ses cinq antennes régionales(1) et de l’Université Moncton, afin de favoriser la dissémination d’outils de soutien à la rédaction à travers le pays. En fait, l’expérience du Marathon de rédaction en décembre dernier nous a emballé! Il n’y a pas de doute, c’est motivant de rédiger en même temps qu’une centaine d’étudiantes et d’étudiants qui poursuivent leur mémoire ou leur thèse d’un océan à l’autre. Si les désavantages du zoom perpétuel sont réels, force est de reconnaitre que l’absence de distance géographique permet l’émergence d’une solidarité qui fait du bien. Avec un peu d’imagination pour gérer les fuseaux horaires, on s’est dit qu’il fallait pousser la formule pancanadienne un peu plus loin… Qu’est-ce qu’une cohorte de rédaction? Participer à une cohorte de rédaction, c’est s’engager à rédiger au moins une journée par semaine, pendant un mois, avec une trentaine d’étudiant.e.s qui font face à des défis similaires. Cette formule répond à plusieurs besoins : protéger du temps dans son agenda, être plus efficace grâce à une saine pression sociale créée par la présence virtuelle de ses pairs, de la structure et de l’animation, en plus d’offrir un accès à des méthodes pour améliorer sa rédaction et son bien-être. C’est également une façon de briser l’isolement qui est non seulement difficile en période de pandémie, mais également en situation de minorité linguistique comme c’est le cas pour ceux et celles qui poursuivent leurs études en français à l’extérieur du Québec. Déjà plusieurs inscriptions à cette cohorte destinée à la francophonie canadienne! Au-delà de ces besoins, nous tenions à vous partager quelques témoignages d’étudiant.e.s et de chercheur.e.s de la relève à travers le Canada. Ils, elles nous font part des raisons pour lesquelles des activités de rédaction pancanadiennes peuvent faire une belle différence.

Joignez-vous à nous du 4 au 25 mars 2021. Tous les détails à propos de l’inscription et de l’horaire se trouvent ici. Faites vite, les places sont limitées. Et grâce au SRQC, nous allouons des bourses à l’inscription pour les étudiantes et étudiants à l’extérieur du Québec, profitez-en et passez le mot à vos collègues! 1 Acfas-Acadie, l'Acfas-Alberta, l'Acfas-Manitoba, l'Acfas-Saskatchewan et l'Acfas-Sudbury. Par ici pour en savoir plus et découvrir leurs activités : https://www.acfas.ca/francopĥonie-minoritaire#acfas-rgionales À l’arrivée de la pandémie, Thèsez-vous a subi de grands chamboulements. Avec la fermeture des campus et des lieux propices à la rédaction, le manque de ressources, ainsi que la fermeture temporaire de l’Espace, nous nous sommes rapidement rendu compte que l’implantation de services virtuels était nécessaire pour poursuivre notre mission. Ce n’est certainement pas tout le monde qui en était convaincu aux balbutiements de ce virage numérique, mais les derniers mois ont permis de constater le potentiel de cette formule, même au-delà du confinement. La Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal, un partenaire de longue date C’est grâce à des partenaires comme la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal que nous avons pu continuer de soutenir les étudiant.es. Dès notre arrivée dans Villeray à l’automne 2018, à l'ouverture du premier espace de rédaction, Desjardins a été un grand allié. Dans la crise actuelle, nous obtenons un nouveau coup de pouce pour le développement de notre environnement numérique. De partout au Québec, mais aussi au Canada et d’ailleurs dans le monde, des dizaines d’étudiant.es rédigent maintenant ensemble! Sans compter le fait que cet appui a aussi permis d’assurer de saines conditions de travail pour l’équipe, malgré les conditions de fermetures répétées de nos bureaux. Cet appui constant de la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal nous permet de maintenir des services en temps de pandémie, mais surtout, il démontre l’importance toute particulière que le mouvement Desjardins accorde à l’éducation et au soutien d’initiatives locales comme la nôtre. Augmenter l'accès aux services et réfléchir aux solutions avec nos partenaires universitaires

Dans cette période intense de changements, Thèsez-vous souhaitait maintenir, voire améliorer l’accès à ses services d’un point de vue financier. Grâce à l’ouverture de certaines universités, de nombreuses bourses ont pu être rapidement offertes, permettant à des centaines d’étudiant.es d’utiliser nos services à moindres frais et même gratuitement. Cette posture, notamment adoptée par l’Université de Montréal, le FICSUM, l’UQAM, l’Université Laval, l’Université d’Ottawa et plusieurs autres, est précieuse : elle valorise la place accordée au collaborations interdisciplinaires et l’interuniversitaire. Même en plein hiver, à distance et en période de confinement et de couvre-feu, la communauté est très vivante et accueille des nouveaux étudiant.e.s à tous les jours. Vous n’avez pas encore profité d’une bourse d'inscription? Cliquez ici pour découvrir si vous êtes admissible! Merci à nos partenaires de nous aider à cultiver la réussite, une tomate à la fois ;) Billet de blogue rédigé par Marion Gingras-Gagné, Sara Mathieu-C et Eloïse Gauthier Inspirée par la lecture du petit ouvrage "Solving the procrastination puzzle" de Timothy A. Pychyl, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'aborder certaines pensées persistantes qui ont tendance à provoquer le report de notre rédaction. Un peu comme un "snooze mental" pernicieux, dont il est difficile de se débarrasser. Un des concepts clés de l'ouvrage de Pychyl est la prévision affective. C'est un réflexe qui mène à prendre des décisions basées sur une évaluation trop enthousiaste de son état futur. Selon l'auteur (et beaucoup d'écrits en sciences cognitives), nous aurions tendance à sous-évaluer l'effet des émotions qui surviendront dans une situation future (focalism), en plus d'allouer une trop grande importance aux émotions actuelles dans les choix à propos d'actions qui ont une incidence sur ce futur (presentism). Si on applique ces biais à la rédaction, cela donne quelque chose comme "Je me sens trop démotivée et trop peu inspirée pour rédiger maintenant. Demain, je me lèverai tôt, j'aurai plus d'énergie pour terminer cette section à envoyer d'ici vendredi." Autrement dit, notre lecture du futur est irrationnelle et guidée par des pensées qui nous rassurent face à notre état actuel (et notre envie de prendre ça doux).  Dans les faits, si on ne change rien à la situation, il y a des risques qu'on ne se sente pas plus motivé.e le lendemain matin. De plus, il n'est pas essentiel d'être motivé.e ou inspiré.e pour s'y mettre, il faut juste s'y mettre. Une des idées phares défendues par Pychyl est que notre attitude tend à être modifiée par le comportement, et non l'inverse. Autrement dit, c'est une bonne idée de se mettre à rédiger pour entrainer des émotions positives comme la satisfaction, le sentiment de compétence et même... l'inspiration! Un des défis est d'apprivoiser le moment transitoire (et avouons-le, un peu douloureux) qui entoure la mise en action. D'ailleurs, s'il y a des leçons à tirer du succès des retraites Thèsez-vous, c'est notamment l'effet de l'horaire structuré et de l'animation sur ces biais. Quand on participe à une activité de rédaction structurée et collective, on laisse à un tiers la décision de commencer à rédiger. Il n'est plus question de prendre la décision ou d'attendre l'inspiration, on s'y met, ensemble, c'est tout ;) Je vous invite aussi à porter une attention particulière aux pensées persistantes telles que "Je travaille mieux sous pression", "Il me reste encore beaucoup de temps", "Je mettrai quelques heures après le souper" qui justifient de privilégier d'autres dossiers plutôt que la rédaction. À cet égard, Pychyl propose de se créer des phrases automatiques pour contre-carrer ces pensées lorsqu'elles surgissent, qui prennent la forme de SI [pensée qui justifie la procrastination], ALORS [stratégie de mise en action]. Par exemple: "SI je ressens le besoin de vider ma boite de courriels, ALORS je pars un chronomètre pour un 50 minutes sans distraction (notifications éteintes)"; "SI je me dis qu'une enième douche m'aiderait à y voir plus clair; ALORS je m'offre 5 minutes d'écriture libre pour faire le point sur mon intention d'écriture"; "SI j'ai envie de snoozer (encore!); ALORS je prévois une séance de rédaction collective avec un.e. collègue en matinée". Attention, ce sont de petits trucs, pas une formule magique pour l'ensemble de votre démarche, encore moins une solution pour pallier à une situation matérielle difficile ou une direction absente. Cela dit, il est bon de tester ce genre de stratégies qui aident à déjouer la procrastination, ici et là, si ce n'est qu'en partageant le fardeau des petites décisions quotidiennes avec d'autres personnes qui vivent des défis similaires. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver, n'hésitez pas à vous inscrire à une des activités Thèsez-vous. Par exemple, la formule des cohortes tomatinales est pensée précisément pour déjouer le snooze et faciliter la priorisation de la rédaction en début de journée, en début de semaine. Un petit billet de Sara Mathieu-C., cofondatrice de Thèsez-vous

Rédigé en janvier 2021, mis à jour le 13 juillet 2023. |

Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives

Septembre 2023

Thèmes

Tous

|

Flux RSS

Flux RSS